а находил их.

|

Глава IIБарселона оказалась тем местом, где можно было себя проявить. Самомнение Пикассо привело к тому, что он осознал себя норовистым завоевателем, готовым к не объявленной еще битве в искусстве. Если в Корунье он подписывался (на страницах латинской грамматики): «Я — пират, Я — налетчик», то скоро эти роли станут реальностью. В Ла Ллотье подросток встретился со студентами, которые были анархистами, безумными и дикими, но они при этом были такими же, как и он, юношами из среднего класса общества. Они чувствовали, что призваны разрушить окружающий их буржуазный мир, и это чувство опьяняло их. С тех пор как в сентябре 1895 года семья Руисов прибыла в Барселону, Пикассо, за исключением коротких поездок в Мадрид и Орта-де-Эбро, проживет в столице Каталонии следующие пять лет, и это будут очень яркие, страшные и будоражащие годы его юности. Пикассо, как мы увидим, был натурой двойственной, но в этой двойственности было и его спасение, так как в нем могли одновременно существовать две противоположные тенденции: в эти годы его интересовали две темы — религия и секс. На первом месте, несомненно, была религия. Его семья все еще переживала смерть Кончиты, кроме того, согласно традиции, семья была очень религиозной. Дон Сальвадор (курильщик сигар) стал не только самым богатым, но и самым набожным членом семьи; он и его богатство одобрительно относились к племяннику и его занятиям. Дон Хосе настоял, чтобы сын в течение первого года жизни в Барселоне закончил большую картину под названием «Первое причастие», поскольку участники конкурсов получали значительные премии. При этом дон Хосе позировал для фигуры отца, сестра Лола — для фигуры девушки, а сын приятеля отца — для фигуры мальчика в алтаре. Стоит заметить, что наш четырнадцатилетний юноша не только придал своим персонажам индивидуальные черты, но и тщательно изобразил подсвечник, цветы и алтарное покрывало. Он проникся внутренним состоянием героев картины. Они разговаривают с ним, как разговаривали его модели. Сентиментальный католицизм картины очаровывает благодаря старомодному отношению художника к таинственной значимости неодушевленных предметов. Не вызывает сомнения то, что Пабло мог бы очень хорошо жить, останься он художником религиозных сюжетов. Мог бы, если бы его искусство двигалось в одном этом направлении. Однако стоит вспомнить о двойственности его натуры, и тогда мы не удивимся тому, что Пикассо в свои четырнадцать-пятнадцать лет проводит очень много времени, посещая публичные дома Барселоны в Китайском квартале (Barrio Chino).

Легенда о Пикассо гласит, что он, начиная с подросткового возраста, обладал необычайной притягательностью и был неотразим даже для проституток. Еще не достигнув шестнадцати лет, он знал о сексе, соответственно легенде, больше, чем многие мужчины узнают за всю жизнь. Хотя в более поздние годы он не хотел развеять эту легенду, все это звучит очень неправдоподобно. Возникает единственный вопрос: откуда он брал деньги? Ричардсон недоумевает: то ли приятели студенты от случая к случаю угощали его, «то ли его мальчишеское очарование было так велико, что проститутки, по-матерински, не брали с него платы?» Разумеется, можно принять эти гипотезы, но при этом возникает еще один вопрос: скольких женщин любил он в Китайском квартале? Несмотря на то что благодаря своим способностям Пабло мог очаровывать проституток или расплачиваться с ними своими рисунками, для молодого студента посещение публичного дома было не только совершенно необычным экспериментом, но и жестоким испытанием. В 1948 году, спустя пятьдесят лет с того времени, когда Пикассо познакомился с Китайским кварталом, при взгляде на него можно было предположить, что он не менялся сотни лет. На улицах, превратившихся в сырые аллеи, стояли старые дома. Весьма специфический штат одного из этих домов, который показал гостю из Америки один роялист (он просто хотел показать пример развращенности общества при Франко), оказался самым известным в этом квартале. В большой комнате, в шестьдесят или семьдесят футов длиной, где совсем не было мебели, сорок, а может быть, и больше женщин в бюстгальтерах и трусиках предлагали толпе посмотреть каталоги, показывающие их специализацию, а сотня мужчин дымила сигаретами, будто они возводили стену между собой и сексуальными развлечениями, которые им предлагались.

Каждые полминуты одна из женщин, добившись успеха, хватала клиента за руку и тащила его к зарешеченному окошку, где он покупал билет, состоящий из трех частей — талон для владелицы дома, чек для клиента и копия чека для женщины. Затем, так же держась за руки, пара взбиралась по лестнице, разделенной по середине перилами, которые отделяли поднимавшихся от спускавшихся вниз. Опустившись, проститутки прощались и снова занимали позицию на помосте в центре зала. И все это время сигаретный дым клубился, как грозовые облака. Это было в 1948 году, но вряд ли во всем этом был виноват только Франко. Притягательна была сама атмосфера в Китайском квартале. Алчность такого рода сильна и нескончаема во веки веков. И все-таки, согласно легенде, нам приходится поверить, что нежный ребенок, которого прислуга провожала в школу, за восемь лет превратился в рано развившегося, феноменального полового гиганта. Пикассо, несомненно, становится мастером по части перевоплощений, но в эти места он ходил с физически сильным другом. Мануэль Пальярес, которого Пикассо встретил в классе в Ла Ллотье, был высоким, хорошего телосложения, он служил Пабло неофициальной охраной.

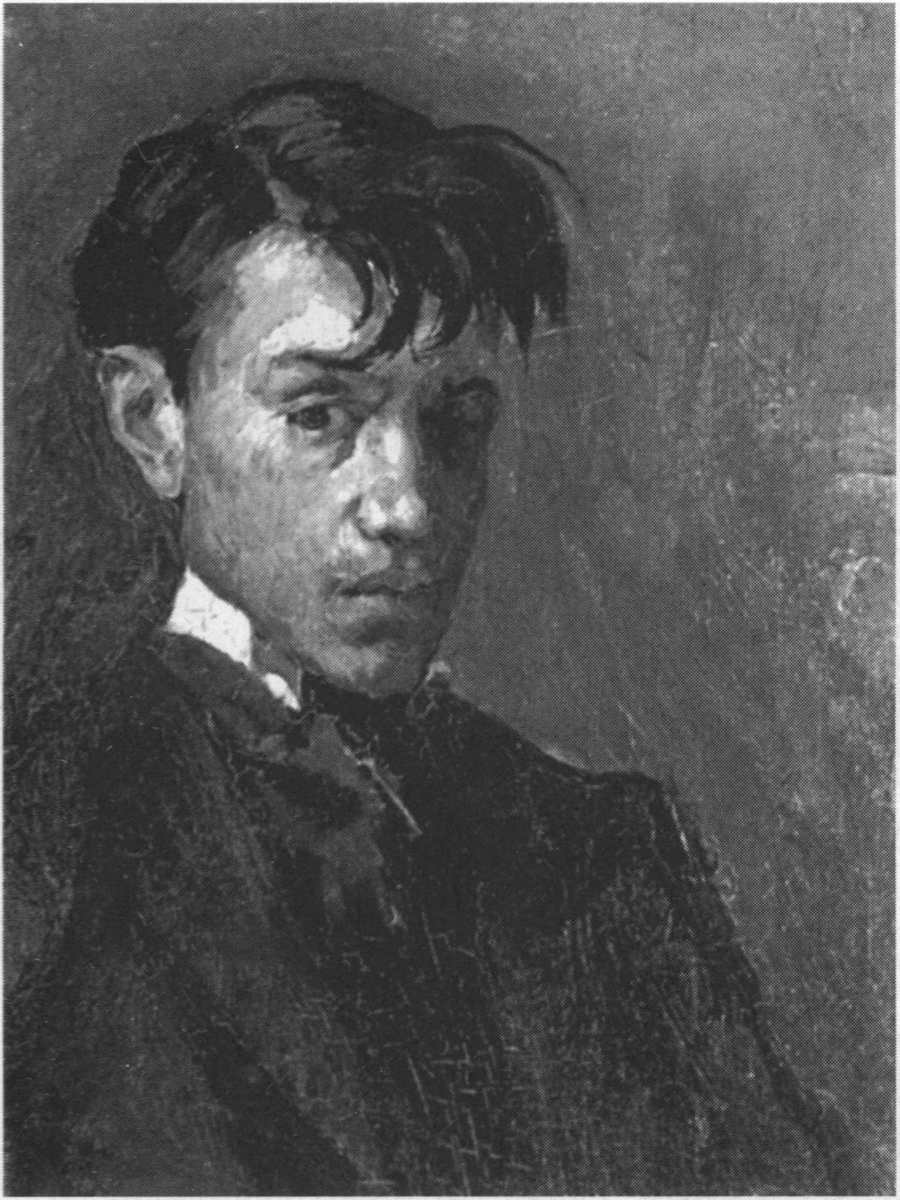

Пальярес, единственный сын крестьянина из маленькой деревушки, достаточно богатого, чтобы послать сына учиться в Барселону, в свои двадцать два года был пленен личностью четырнадцатилетнего, который работал рядом с его мольбертом. В интервью Пьеру Кабанну в 1972 году, в возрасте девяноста шести лет, он дал точное описание их дружбы в те ранние годы: Он во всем был другим... Иногда становился очень возбужденным, а потом несколько часов не произносил ни слова... Он легко мог вспылить, но так же быстро и успокаивался. Он знал о своем превосходстве над нами, но никогда этого не показывал. Он часто казался грустным, как будто думал о чем-то печальном. Его лицо затуманивалось, глаза темнели... В пятнадцать лет он вел себя не так, как ведут себя мальчики этого возраста. Он был очень взрослым». На автопортрете, сделанном в это время, видно весьма сдержанное отношение Пикассо к самому себе. Двадцатилетний и четырнадцатилетний гуляли вместе по Рамблас, вместе рисовали, вместе заходили в кафе: если Пикассо, так часто, как ему было это необходимо, посещал Китайский квартал, вероятно, Пальярес брал на себя оплату. В ответ Пикассо настоял на том, что его родители должны были приглашать Пальяреса на воскресные обеды. После нескольких таких визитов Пальяреса дон Хосе и донья Мария пришли к заключению, что новый, взрослый и физически сильный друг, выступавший в роли старшего брата, которого у Пикассо никогда не было, оказывал на их темпераментного сына хорошее влияние. Но когда они оставались одни, то не особенно заботились о том, чтобы вести себя как взрослые. Пикассо с Пальяресом забирались на крышу и опускали вниз на невидимой черной нитке монетку. Как только кто-то нагибался, чтобы поднять монетку, они вздергивали ее вверх. То-то было весело! Временами они обстреливали идущих внизу людей. В 1897 году оба нарядились для карнавала женщинами. К Пальяресу пристал мужчина, упорно пытавшийся его соблазнить. Чтобы отделаться, Пальяресу пришлось сбить того с ног ударом кулака. Эта дружба сохранилась между ними навсегда. Девяностолетний Пальярес каждое лето приезжал к Пикассо в Муген. Первые годы в Барселоне Пикассо был очень погружен в работу. Картина «Первое причастие» экспонировалась на Выставке изящных искусств, где были представлены работы местных знаменитостей, таких, как Рамой Касас и Сантьяго Русиньоль. Другая картина Пикассо — «Наука и милосердие» — заслужила почетный диплом на Главной Выставке изящных искусств в Мадриде. И снова дон Хосе был моделью для сына. «Каждый раз, когда я рисую мужчину, — впоследствии говорил Пикассо, — я думаю об отце. Для меня мужчина — это дон Хосе, и так будет для меня всегда».

В связи с этим в книге Макгрегора-Хэсти «Женщины Пикассо» упоминается рассказ, услышанный, вероятно, от Тристана Тзара (правда, в книге источник не упоминается), который, как он сам считал, начиная с 1920 года, в течение тридцати лет был самым задушевным другом Пикассо. Он служил для Макгрегора-Хэсти «почти бездонной бочкой, из которой я черпал истории о Пикассо задолго до того, как решил писать эту книгу». Макгрегор-Хэсти, рассказывая о том периоде, сообщает нам, что, прежде чем покинуть Барселону ради Мадрида, Пикассо История не заслуживает большего размера, чем этот абзац. Тристан Тзара был не только рассказчиком, но и сюрреалистом, и потому преувеличение в рассказах он почитал за добродетель. Буржуазная правда всегда грязновата. Вот и этот рассказ если он имеет хоть какую-нибудь ценность, то это касается лишь растущей в Пикассо решимости изменить свою подпись. Сначала Пабло Руис стал П. Руис Пикассо, затем — П.Р. Пикассо и в финале, к 1901 году — Пабло Пикассо, что, безусловно, не обсуждалось с доном Хосе, чтобы не причинить ему боли. Имя было благозвучнее для слуха и, конечно, подразумевало более интересного художника, чем обычное — «Пабло Руис». Вот что Пикассо говорил Брассаю в 1943 году: В любом случае подобная трансформация в Испании, на рубеже веков, нарушала традицию (когда рождение мужчины составляло такой же предмет гордости, что и происхождение), особенно в этом случае, ведь Пикассо взял фамилию матери, предпочтя ее отцовской фамилии. Настойчивое желание перемены (которая, что парадоксально, давала ему более глубокое ощущение своей личности) было основано на физическом сходстве с матерью — он был невысоким, смуглым, как и она, крепкой средиземноморской породы. Она была «такой маленькой, что когда садилась в кресло, то ее ноги не доставали до пола». Перемена имени произойдет только через несколько лет. В 1897 году отец должен был гордиться его картиной «Наука и милосердие», благодаря которой его сын добился в карьере небольшого, но положительного отклика. Сабартес упоминает, что мадридский критик подсмеивается над рукой больного — «похоже, что доктор слушает пульс перчатки», — но престиж почетного диплома взволновал дядю Сальвадора, только что женившегося на даме из безупречной аристократической семьи Малаги, «живущей в Аламеде, самом фешенебельном районе Малаги». Во время летних каникул 1897 года дон Хосе отправился вместе со всей семьей в гости, взяв с собой «Науку и милосердие». Картина была выставлена на продажу в Мадриде по чрезвычайно высокой цене, в 1500 несет (половину годовой зарплаты дона Хосе), но не была продана. Тогда ее преподнесли в подарок дону Сальвадору, h он с удовольствием повесил ее на стене в первом зале. Наука и милосердие! Фактически фирменный знак хорошего доктора. Дон Сальвадор стал обсуждать с доном Хосе будущее молодого художника. Согласившись с тем, что мальчика следует отправить в Королевскую академию в Мадриде, дон Сальвадор объехал всех родственников в Малаге, пытаясь собрать с них долю платы за обучение Пабло. Однако у него ничего не получилось. Дону Сальвадору следовало повнимательнее рассмотреть картину. Она была и сентиментальной, и религиозной, но в ней были едва уловимые шокирующие элементы. В пышной раме зеркала, такого невероятного в этой беднейшей комнате, соединилось духовное и сексуальное, в зеркале вполне можно увидеть причудливое изображение влагалища. Такую очевидную метафору трудно было бы не заметить в наши дни, но в то время Пикассо мог быть уверен, что его родственники и не подумают разделить предмет со словом, его обозначающим, — зеркало есть зеркало, какое имеет значение то, что оно что-то напоминает? Однако на стене в картине, диссонансом к теме, живет символ будущего юмора Пикассо. В Мадриде Пикассо работал мало. Одинокий, полный негодования по поводу рвения, с которым семья руководила его карьерой, он с огорчением обнаружил, что преподавание в Королевской академии еще более консервативно, чем в Ла Ллотье. Довольно скоро друзья отца и его бывший работодатель, Муньос Дегрен, стали разочаровываться в молодом художнике. Муньос Дегрен, будучи старшим преподавателем в Королевской академии, должен был бы следить за сыном дона Хосе... Известно, что Муньос Дегрен писал дону Хосе письма, где критиковал его сына за недостаточную работоспособность и богемный образ жизни. Эти сведения донеслись до дона Сальвадора, который тут же прекратил выплату стипендии. Пришлось Пикассо жить на то, что могли наскрести его родители. Он понял, что беден и не может арендовать студию. Пришлось заниматься живописью на открытом воздухе. Возможно, именно одинокая жизнь в нетопленой комнате, без близких людей превратила его в художника, слоняющегося с блокнотом для эскизов по улицам, при этом возникла уверенность в том, что он может жить среди богемы. Быть может, это сослужило ему хорошую службу в его дальнейшей жизни в Париже. Пикассо часто болел и все больше времени проводил в постели, а весной 1898 года у него началась краснуха. Для того чтобы вылечиться, пришлось вернуться в Барселону, охваченную в то время ужасными волнениями. Война на Кубе переросла в борьбу за независимость, что привело к другому бедствию: в заливе Га-ванны был потоплен «Мэн», линейный корабль США. Ожидалось, что Америка объявит Испании войну. Поэтому власти решили бороться с расхлябанностью, которая царила в отношении воинской повинности. Пальярес, чтобы избежать призыва в армию, хочет вернуться в свою родную деревню, Орта-де-Эбро, хорошо упрятанную в диких горах между Арагоном и Каталонией. Пикассо решил последовать за ним. Он останется там с Пальяресом на полгода. Существует множество описаний этого периода, сделанных разными авторами. Глаз Пикассо служил ему так же, как и его ум — и незаурядный ум. Его глаз должен был дать ему не только острое ощущение того, как жить в деревне, но и объяснить, что необходимо делать, чтобы там выжить. Уже само путешествие из Барселоны в Орта-де-Эбро оказалось неким обрядом. Для того, кто не жил нигде, кроме города, кто ни разу в жизни не прошел пешком такого расстояния, даже верхом на муле, это стало поразительным вхождением в новый мир...» Через несколько дней Пальярес и Пабло упаковали еду, холсты и масляные краски и отправились в горы писать. Они поселились высоко, в естественном укрытии, под огромным камнем, нависающим над горным потоком, который срывался вниз, в ущелье. Арианна Стассинопулос Хаффингтон в неопубликованном интервью с Франсуазой Жило присовокупляет к их обиходу цыгана, который был «на два года моложе Пабло».

В то время как большая часть книги Хаффингтон читается легко, в этом пассаже ощущается слишком большое напряжение, и становится понятным, что дар автора не распространяется на такие чувства, как любовь и жестокость. При этом существует вероятность того, что у юного Пикассо было несколько гомосексуальных эпизодов. Ричардсон, изо всех сил стараясь защитить гетеросексуальность Пикассо и пользуясь своим вполне заслуженным авторитетом, пытается опровергнуть историю с цыганом:

Теперь невозможно узнать, была ли в пещере гомосексуальная пастораль или пещера была лишь сценой для проявления мужских отношений, но за те полгода, что Пикассо гостил в Орта-де-Эбро, он испытал первобытные переживания. Скоро ему придется узнать о смерти больше, чем ему хотелось бы.

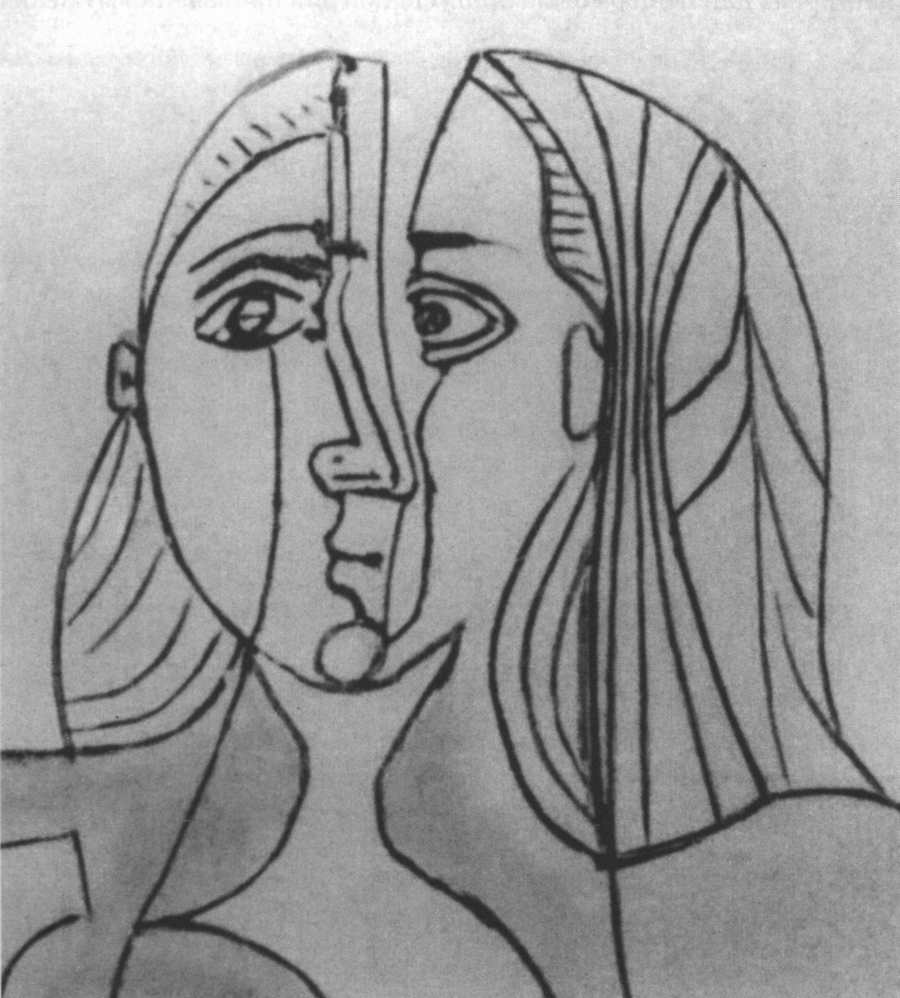

Ричардсон и Патрик О'Брайен оба упоминают, что Пикассо присутствовал при вскрытии трупа. Старуха и ее внучка были убиты, предположительно, молнией. Для того чтобы удостовериться, что так оно и было, их тела были вскрыты. Будто в присутствии Франкенштейна, ночная аутопсия происходила в хижине могильщика при свете единственной лампы. В этой готической обстановке ночной сторож, чтобы раскрыть мозг, распилил голову девочки от макушки до шеи. При этом сторож курил сигару (залитую кровью). Пикассо сделалось плохо, и он выбежал из хижины. Патрик О'Брайен пришел к заключению, что жестокость, с которой было проведено это рассечение, отделение одной половины лица от другой, произвела сильнейшее впечатление, и Пикассо долгие годы будет варьировать эту тему в своих рисунках.

Ричардсон приходит в ужас от подобного суждения и авторитетно утверждает, что рассеченные головы и двойные профили имеют в своей основе изобразительный, а не анатомический смысл.

Может быть, не стоит соглашаться с Ричардсоном, поскольку у Пикассо есть внутренняя склонность к жестокости. Раз только рассечение головы устанавливает факт смерти, то он вполне мог прийти к заключению, что и персонаж на рисунке может быть изображен таким же образом. Пройдет тридцать лет, и на его портретах предстанет половина лица анфас в соединении с профилем, и, значит, несколько десятилетий в художнике хранился этот кошмар. Нет смысла обсуждать шок, который мы испытываем при взгляде на его двойные лица. Портреты пронзают нас во всем противоречии своей двойственности; мы ощущаем их влияние и свой ужас. Эта аутопсия не выходит из ума и постоянно напоминает об анатомическом вскрытии, но уже на хирургическом столе восприятия художника. Он при этом становится следователем, ведущим дело о насильственной смерти, и когда им овладевает настроение представить духовную аутопсию, то он подчеркивает всю аномальность психики своего объекта.

|

|

© 2026 Пабло Пикассо. При заимствовании информации с сайта ссылка на источник обязательна. |