а находил их.

|

На правах рекламы: • В Москве создание сайта на Битрикс под ключ - это полный цикл работ от проектирования до запуска. • С русского производства привезли профессиональные тренажеры, цена и качество норм. |

Глава II. Афродиты, арлекины и чудовища. Стилевой плюрализм в творчестве Пикассо конца 1910-1920-х годов. Формальные преобразования как двигатель сюжетаОсенью 1917 года, завершив работу над «Парадом», Пикассо создает полотно, которое представляет собой переложение в дивизионистской манере картины Луи Ленена «Возвращение с крестин» (илл. I, II). Долгое время оно оставалось почти неизвестным, поскольку находилось в собственности художника до конца его жизни, и привлекло к себе внимание лишь с открытием Музея Пикассо в Париже. Картина могла бы послужить введением в пикассовский классицизм. В 1918 году Аполлинер писал своему другу: «Я жду от тебя крупных полотен, подобных картинам Пуссена, и лирики, как в твоей копии Ленена»1. Однако приемы, примененные Пикассо в ремейке картины семнадцатого века, едва ли могли удовлетворить проснувшуюся тогда ностальгию по монументальности и поэтичности классической эпохи. Его «Возвращение с крестин» — конфликтное скрещение двух стилей, далекое от идеала гармонии и «порядка». Поверхность картины — сгущения и разряжения цветных точек, которые то собираются в плотные гроздья, то рассеиваются по поверхности. За мелкоячеистой завесой мелькают абрисы фигур, каких-то предметов и, едва возникнув, исчезают в разноцветных россыпях. Дивизионизм открыл Матиссу путь к консолидации форм, их декоративному обобщению. Подход Пикассо прямо противоположен. Накладывая на реалистическое изображение дивизионистскую сетку, он доводит оба начала до антагонизма. Дрожащее марево поглощает контуры и объемы, не говоря уже о деталях, которые оказываются полностью расфокусированными. Живопись как будто тлеет, подспудный огонь медленно пожирает фигуры. Возникает ощущение, что сама краска, просачиваясь сквозь тонкую эпидерму иллюзорных изображений, разъедает их. Продвигаясь в этом тумане, ориентируясь на цветовые вспышки и проблески, глаз не сразу нащупывает знакомые образы. Наиболее отчетливо проступает фигура мальчика слева. Держа шляпу в руке, он смотрит на нас с лукавой усмешкой. Спиной к нему сидит пожилая женщина со сложенными на коленях руками, в центре поднимает бокал мужчина, глава семейства. Но с фигурой женщины с младенцем, виновником торжества, происходит что-то неладное. Цветные точки в этом месте смыкаются в гроздья, и за их колеблющейся завесой скрываются две фигуры — женщины в платке, склонившей голову к ребенку, и смеющейся румянощекой девчонки с игрушечным белым медвежонком на коленях. Два образа проступают попеременно, сменяясь внезапными скачками, но именно посторонний для картины Ленена персонаж настырно вылезает на передний план, маскируя собой крестьянскую Мадонну. Медвежонок знаком нам по некоторым одновременным портретным рисункам Пикассо, и, запуская в лененовский сюжет свою современницу с любимой игрушкой, художник словно дразнит нас ее неуместностью. Маленькая озорница как будто выскочила из-за кулис и нахально встряла в постановку исторической сцены, заслонив главную героиню. Констелляция точек в этом месте допускает и еще одно прочтение: смутно вырисовывается фигура мастерового в фартуке, устало облокотившегося о колени. Персонажи в таких позах встречаются в других картинах Ленена — «Кузница», «Остановка всадника», «Трапеза крестьян». По-видимому, в картину Пикассо вовлекаются воспоминания и об иных знаменитых образах французского мастера. Синеватая тень в левой части фона весьма напоминает голову ослика из «Семейства молочницы», а лицо пожилой женщины — строгий профиль старухи из «Посещения бабушки». Здесь нас поджидает еще одно чудо: старушечий профиль разворачивается трехчетвертным ракурсом смеющегося женского лица. Механика чуда вполне поддается анализу. Мазки ложатся сплошной мозаикой. Их тона колеблются, но между фоновыми и собственно фигуративными точками нет границы. И когда мы расширяем фокус зрения, находим верный темп подключения соседних точек к профилю, происходит именно это: лицо поворачивается, молодеет, и сурово поджатые губы растягиваются в улыбке. Но вслед за этим превращением меняется видение всей ситуации. Фигуры, затаившиеся за плотной завесой мелких мазков, приходят в движение. Теперь уже кажется, что рука улыбчивой дамы не лежит на колене, а поднимается к сидящему рядом мужчине, который вовсе не похож на почтенного отца семейства в лененовской картине, хотя и занимает его место. Бравый кавалер в лихо заломленном берете куда-то дел свой бокал и освободившейся рукой пожимает ладонь веселой соседки. Между тем мальчик как будто дергает ее за рукав, пытаясь осадить разошедшуюся кокетку. Наверное, он торопится отправиться в путь, потому что шляпа в его руке больше похожа на привязанную к поясу котомку. Чинное семейное торжество по поводу крестин перерастает в гулянку. Колебания образов и связанные с ними сюжетные метаморфозы на этом не кончаются. Лицо любезного кавалера также поворачивается из фасового положения в трехчетвертное и при этом склоняется к плечу, обретая сходство с девичьим ликом. Светлая полоса на плече материализуется в тонкую обнаженную руку, задумчиво поднесенную к подбородку. Что теперь находится в правой руке мерцающего персонажа? Букет цветов? Или его пальцы касаются струн мандолины, угадываемой в большом светящемся пятне в центре картины? Это самое загадочное место композиции, в нем вращается целая связка недопроявленных образов. Мы всматриваемся в картину как в воду, стараясь разглядеть, что мелькает в ее глубинных слоях за поверхностью точечной ряски. Изображения рассыпаются, как песок. Их трудно удержать в восприятии и еще труднее вернуться к ранее увиденной, а затем утерянной форме. То исчезает ребенок, то пропадает только что бывший здесь игрушечный мишка. При работе с репродукцией даже обводка контуров карандашом мало помогает делу. Композиция непрестанно дергается, особенно при перемене угла зрения, и с каждым толчком меняется ее сюжет. Импрессионистическая техника была изобретена, как известно, для передачи подвижности натуры, омытой светом и воздухом. Но кто из ее творцов мог предвидеть, что эту подвижность можно довести до перемещения фигур, до преобразования сюжетных отношений? Образы меняются, как в наплывах кинокадров, но особенно изумительны повороты голов с одновременным изменением физиономического выражения. Не здесь ли начало знаменитых профильно-фасовых портретов Пикассо? Ход превращений центрального персонажа невозможно проследить. Наверное, только хороший психолог, специалист по зрительному восприятию, сможет объяснить, каким образом на месте светлого пятна появляется глаз, а точки, обозначающие тень от шляпы, смыкаются в линию брови. Сюрреалисты считали «движущуюся галлюцинацию» (выражение Макса Эрнста) своим открытием. Как видим, Пикассо не только опередил их, но и намного превзошел в тонкости. Многослойные образы в картинах Дали — надрывные демонстрации «паранойя-критической» методы — не выдерживают сравнения с миражами Пикассо, глубоко запрятанными под тлеющей поверхностью. Немаловажную роль в их возникновении играет формат картины. Величавую горизонталь лененовского жанра-предстояния Пикассо сменяет на вертикаль, вследствие чего сжимаются интервалы между фигурами, подготавливаются их пересечения. Струящиеся образы стекают сверху вниз, и наш взгляд скользит по размножающимся, расслаивающимся в глубину вертикалям. Не постиг ли художник какую-то закономерность нашего восприятия? Вспомним композицию занавеса к «Параду», где горизонталь жанрового сюжета с застольем упирается в перпендикулярную ей связку из четырех фигур, замаскированную под аллегорию. Вспомним квадратный формат композиции занавеса к «Треуголке», где полоса бытового сюжета пересекается вертикальным развертыванием контекста, в котором обнаруживается иной смысл сцены, зажатой между ареной корриды и ступенькой с натюрмортом. С пикассовскими вертикалями мы встретимся еще не раз, и на этом вопросе следует остановиться особо. Обычно взгляд панорамирует пространство вдоль плоскости горизонтального полукружья. Продвигаясь в этом направлении, заданном условиями гравитации, мы перебираем объекты, прослеживаем ситуации, наблюдаем за течением событий. Само выражение «поле зрения» точно определяет главную ориентацию человеческого глаза. Поэтому для тематической, особенно жанровой, картины наиболее естественно расположение фигур по горизонтали — так развертывается повествование, легко проступают отношения между персонажами и ситуативные связи, аналогичные связям слов в предложении. Движение взгляда по вертикальной оси, напротив, является чаще всего вынужденным, спровоцированным необычными обстоятельствами. Что-то заставило нас откинуть голову и посмотреть вверх. Равномерное последовательное панорамирование прервалось рывком в перпендикулярном направлении. При этом мы лишь скользнули снизу вверх, остановившись на том, что привлекло наше внимание. Не пропущено ли в этом быстром взмахе что-то существенное, не затаилось ли между двумя фиксированными точками нечто, о чем мы не подозревали? Следя за вертикальными потоками в картине Пикассо, мы действительно обнаруживаем эти пропуски, оплошности взгляда, испытывая при этом радость первооткрывателя. Есть нечто поистине колдовское в том, как из-за точечной завесы, сквозь ее ниспадающие складки начинают выглядывать друг за другом образы — непредвиденные, отсутствующие в картине Ленена. Испытывая серию зрительных инсайтов, мы начинаем понимать, что имел в виду Пикассо, когда приравнивал искусство к магии — нечто вполне конкретное, наваждения, которые можно созерцать въявь. Фигуры разномасштабны, причем в увеличении даны те из них, что у Ленена расположены в более глубоких пространственных слоях — мальчика и мужчины с бокалом. Характерная для французского мастера расстановка фигур в шахматном порядке сохраняется, но их перспективные соотношения меняются на противоположные. Эти преобразования провоцируются смятой геометрией пространства. Пикассо мыслит живописную поверхность как мягкую ткань, вовлекая холщовую основу картины в ее образный строй. При сжимании исходного формата в вертикаль полотно вспучивается фалдами и, следуя за этим волнообразным движением, фигуры увеличиваются или сокращаются в масштабе. Под прикрытием складок и пробираются в картину «посторонние лица». Входящий в дверь мальчик на заднем плане словно протискивается в какую-то щель, съеживаясь в узкий столбик красочных точек. Этот мысленный эксперимент, на первый взгляд неожиданный, вполне логично вытекает из присущей дивизионизму тканеподобной структуры живописной поверхности. Явление спонтанного мимесиса, проистекающее из нацеленности человеческого глаза на предметное видение, широко использовалось в искусстве разных эпох, от первобытности до современности2. И все же нельзя не подивиться изощренности, с которой Пикассо подбирает отмычки к тайникам нашего восприятия, пробуждает и приводит в действие его резервы. Художник втягивает зрителя в некое виртуальное пространство, где красочные корпускулы слипаются в тела энергией ищущего, нащупывающего форму зрения. Поскольку движения глаза невозможно предусмотреть, неизбежны постоянные рекомбинации, перетасовки точек. Это означает, что и фигуры, и тем более сюжетные отношения между ними имеют вероятностный характер. Параметр субъективной вероятности заложен в художественный строй картины, и, стало быть, никакая интерпретация ее образов не может претендовать на единственность и абсолютную достоверность. «Классицизм» Пикассо трудно заподозрить в простодушном реставраторстве. Долгое время считалось, что он складывался как намеренное подражание манере Энгра. Однако это мнение было сильно поколеблено с открытием фотоархивов Пикассо, где были обнаружены фотографические прототипы для многих «энгристских» портретов и рисунков. Архив насчитывает несколько тысяч снимков, в большинстве случаев сделанных самим художником и относящихся к разным периодам его творчества, начиная с первых лет пребывания в Париже. Пикассо фиксировал разные этапы работы над картиной, экспериментировал со световыми эффектами, двойными экспозициями, использовал фотоснимки в качестве «этюдов» к живописным и графическим произведениям. Публикации Ан Бальдассари, хранителя фотоотдела Музея Пикассо, позволяют заглянуть в один из уголков творческой лаборатории мастера, проследить методы его работы3. Обратимся к самому знаменитому «энгровскому» полотну — портрету Ольги Хохловой, который в настоящее время датируется весной 1918 года (Париж, Музей Пикассо, илл. III)4. Овеянный риторикой о возрождении классической традиции, он всегда производил странное впечатление и незаконченностью фона при детальной проработке фигуры, и особенно — неуловимостью позы модели, которая то ли стоит, опираясь ногой о стену, то ли делает шаг вперед, то ли сидит на невидимом стуле. Внимательное изучение исходной фотографии (илл. 1) снимает эти недоумения, но и ставит новые вопросы. Пикассо оперирует фотоснимком так, что в результате едва заметных манипуляций меняется сама запечатленная реальность, и копия копии предстает в полном смысле слова обманкой, trompe-l'œil. Прежде всего, это касается сложного, хаотичного антуража мастерской, в котором запечатлена Ольга на фотографии. В портрете он отсутствует, но с его исчезновением наш глаз лишается важных опорных точек, и модель, выключенная из окружающей среды, зависает в вакууме в неопределенной позиции. На снимке Ольга удобно расположилась в кресле, повернувшись к камере вполоборота, закинув ногу на ногу и опираясь далеко отодвинутой стопой на толстый фолиант. В картине ее ноги срезаны нижним краем холста на том же уровне, что и ноги раскланивающегося Арлекина в рисунке 1917 года и наездницы в занавесе к «Параду». Видимо, Пикассо заметил, сколь значима позиция ступней для устойчивой ориентации фигуры в пространстве. В результате этой простой операции модель поворачивается из трехчетвертного положения точно в фас. Эффект смены ракурса так силен, что трудно отделаться от мысли: должна была существовать какая-то другая фотография, снятая под другим углом. И, только изолировав каким-либо способом центральный овал, мы убедимся: все верно, это тот самый снимок, по которому работал Пикассо. И, словно насмехаясь над нашим недоверием, он подсовывает «вещественную улику» случившегося поворота: вырез платья, в фотографии крепко натянутый откинутой рукой, вдруг провисает, изгибаясь капризной волной5. Чем внимательнее мы сравниваем картину с фотоснимком, тем больше обнаруживаем удивительных расхождений. Положение приподнятого колена осталось прежним, но лежащая на нем рука с веером дана в ракурсе сверху. В результате фигура распрямляется и драпировки ее платья падают вертикально. С той же верхней точки представлено сиденье кресла, так что теперь его обивка, оказавшись в одной плоскости с обивкой спинки, сливается с ней и превращается в висящую шаль, расписанную пышным цветочным узором. В литературе часто встречается утверждение, что модель в портрете идеализирована в соответствии с классическим каноном — овал лица удлинен, а пропорции фигуры вытянуты. Но одновременно сократившаяся правая рука выдает иную логику преобразования. По всей видимости, Пикассо просто слегка повернул плоскость фотографии по вертикальной оси, так что «идеализация» — лишь сопутствующий эффект перспективного сокращения. Все эти повороты, смещения, смены ракурсов заставляют вспомнить о кубизме, хотя здесь разные грани изображаемой формы точно пригнаны друг к другу и швы между ними заделаны с безукоризненной тщательностью. В своей давней книге Роберт Розенблюм тонко подметил сходство портрета Ольги с коллажем: «Такая живопись, ввиду ее неодолимой, непроницаемой плоскостности, обретает сходство с аппликацией, словно вырезанные живописные фрагменты приколоты к холсту, как бабочки к бумаге. Если прежде Пикассо и Брак чередовали наклейки, имитирующие древесные текстуры, с их живописными повторениями, то и здесь цветочный узор больше похож на прилепленную к холсту, созданную машиной иллюзорную материю, чем на рукотворную живописную иллюзию. Вопросы, поставленные кубизмом, уже нельзя было отозвать»6.

Глаз американского искусствоведа точно уловил связь изобразительной формы портрета с кубистическими принципами. Знакомство с фотооригиналом позволяет продолжить его мысль. В результате манипуляций с ним «копия реальности» переводится в ирреальный план. Модель не сидит и не стоит, кресло словно выдернуто из-под вольно расположившейся на нем дамы рукой коварного шутника. Реальная женщина, конечно, упала бы, но перед нами изображение изображения, пестро раскрашенный картонный силуэт, раскачивающийся в разных направлениях. Особенно замечательна система скользящих, убегающих друг из-под друга опор: приподнятое и словно остановившееся в полушаге колено, лежащая на нем рука с выскальзывающим веером, распрямившееся в вертикальную плоскость сиденье кресла, висящая в воздухе шаль с беспечно положенной на нее рукой. Модель сдвинута вправо и вниз. Значительное пространство над ее головой создает ощущение длящегося падения фигуры, а ее легкий наклон — вполне естественный в фотографии, но здесь ничем не мотивированный — вызывает впечатление покачивания вдоль плоскости и легких вращений вокруг вертикальной оси. Фигура словно подвешена на невидимой нити, как мобиль Колдера7. В «классицистском» портрете воспроизводится та же динамическая схема, что и в «Арлекине» 1915 года, с его раскачивающимися в разных направлениях расписными фанерками. Эти наблюдения позволяют решить по сей день дискутируемый вопрос о законченности портрета. Он безусловно закончен. Пикассо нужен был этот пустой фон, подчеркнутый небрежными пробегами кисти, ибо только в таком «виртуальном» пространстве могут проявляться колебания его ирреальной реальности. Известный исследователь творчества Пикассо Пьер Дэкс полагает, что художник «мог бы отправить свою Ольгу прямо в Лувр», поскольку «в этой картине он достиг синтеза. Он понял, что есть общего между Пуссеном, Энгром и Сезанном, а также теми поисками, которыми были заняты Брак и он сам в великий период кубистических открытий. Это — совершенная упорядоченность и строгость композиции, в которой возможности живописи доводятся до высшей степени силы и чистоты»8. В Лувре картонная кукла Ольги пришлась бы явно не ко двору. «Классическая чистота» портрета — личина, скрывающая внутреннюю противоречивость натуроподобного образа. Оказывается, последовательно иллюзорную систему можно разбалансировать, по видимости следуя ее собственной логике и лишь исподтишка нарушая некоторые предписания. По сути, изобразительные софизмы Пикассо дают версию курьезного, потешного энгризма. Художник как будто прилежно трудится, старательно выводит детали, но при этом вся система выходит из-под его контроля и, обнаруживая свою подлинную, иллюзорно-обманчивую сущность, своенравно творит совсем иную реальность — немыслимую и несбыточную.

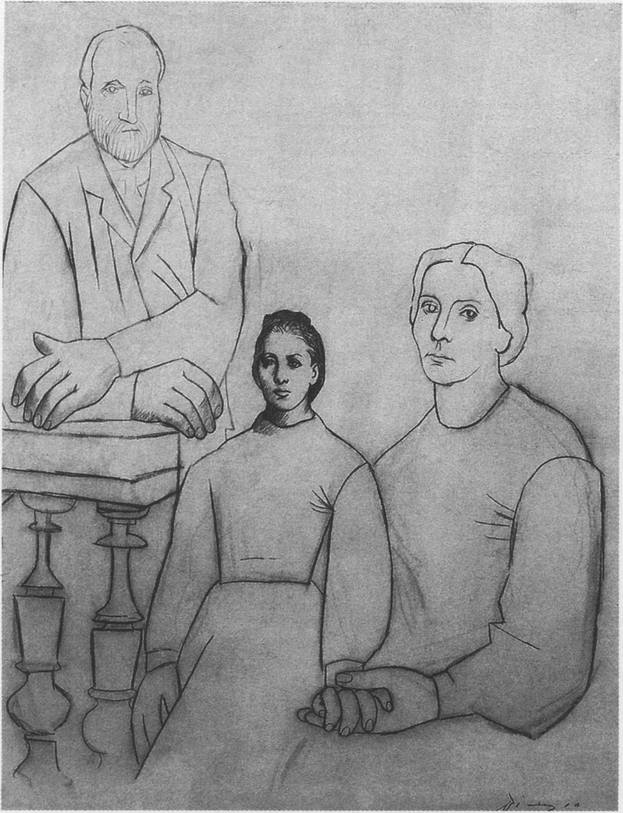

Портрет Ольги показывает, сколь неуместны были и восторги по поводу возвращения недавнего бунтаря в лоно классической традиции, и разочарованные вздохи тех, кто увидел в этом повороте пагубное влияние светской среды, толкнувшей художника на стезю салонного искусства. Пикассо продолжал свой путь первопроходца — ведь и в самом деле, «вопросы, поставленные кубизмом, уже нельзя было отозвать». К 1919 году относится загадочная и мало исследованная картина — «Влюбленные» (Париж, Музей Пикассо, илл. XXVII). Две фигуры, мужская и женская, сформированы пересекающимися плоскостями. По обе стороны от них прочерчены прямоугольники висящих на стене картин, одна из которых снабжена надписью: manet. Выдвинуто предположение, что Пикассо исходил здесь из картины Мане «Нана», представив героиню и ее посетителя в уютно обустроенном домашнем интерьере9. Майкл Фицджеральд, автор основательного исследования о взаимоотношениях Пикассо с его дилерами, не отвергая этой версии, склоняется к тому, что был и другой прототип — одна из картин Ренуара с изображением танцующей пары10. Не вдаваясь в обсуждение трудноразрешимого вопроса об иконографических источниках композиции, отметим некоторые особенности, указывающие на ее программный характер. Обе фигуры представлены в масках — типичный мотив пикассовских Арлекинов и Пьеро. Они не танцуют, а сидят на маленькой кушетке с темно-красной обивкой — обычный элемент меблировки театральных фойе и музейных залов. Справа виден край деревянной панели. Судя по фотографиям, такими панелями были обшиты стены галереи Поля Розенберга, постоянного дилера Пикассо в этот период. Галерея была переоборудована в 1925 году. На фотографиях 1926 года мы видим мягкие кожаные кресла для посетителей. Они выдержаны в стиле ар деко и явно сменили другие, более старомодные сиденья. Как следует из подробного изложения Фицджеральда, галерея Поля Розенберга, находившаяся по соседству с домом Пикассо, специализировалась на французской живописи XIX века. Через нее проходило большое количество картин Мане, Моне, Ренуара, Писсарро, Сислея, Редона. В октябре 1919 года, незадолго до написания «Влюбленных», здесь состоялась выставка Пикассо, на которой были показаны его рисунки и акварели разных лет. Видимо, подлинная тема картины — триумфальное вхождение кубистической стилистики в контекст искусства прошлого века. Предположение, что Пикассо переиначил здесь какое-то полотно Мане, остается в силе, но возможна и другая трактовка, к которой подталкивает написание имени Мане со строчной буквы. Речь может идти о «неком Мане», то есть о картине его руки. Пикассо явно пародирует манеру главы батиньольской школы, разбрасывая по холсту длинные извилистые мазки и повторяя характерные цветовые сочетания черного, красного, белого и голубого. Вероятно, в мужской фигуре представлен художник: белая форма в ее центре похожа и на пластрон крахмальной манишки, и на палитру. Усевшись посреди выставочного зала, в окружении прославленных картин, он одной рукой обнимает подругу, а другой поднимает бокал, празднуя свое торжество. Важно обратить внимание еще на одну деталь. Под ногами персонажей смятая газета с обрывком заголовка: sigean. В газете «L'Intransigeant» раздел художественной критики долгое время вели друзья Пикассо — в кубистический период Андре Сальмон, затем Гийом Аполлинер, которого сменил Морис Рейналь, а еще позднее это место занял Эмиль Териад. Но именно в этой газете появилась двусмысленная рецензия на выставку в галерее Розенберга, автор которой приветствовал отход Пикассо от кубизма такими словами: «Он ловко пируэтирует вокруг кубизма, который теперь наскучил ему. Он перескакивает через импрессионизм. Он походя задевает Курбе и падает ниц перед господином Энгром, который шлет ему свой пламенный привет»11. Насмешливый тон рецензии, видимо, задел Пикассо, который в то время еще был внимателен к откликам прессы, и его празднующие победу персонажи, кубистические до карикатурности, попирают ногами презренный листок. В книге Фицджеральда творчество Пикассо рассматривается сквозь призму рынка. Обращение художника к классицизму объясняется большим успехом его работ розового и голубого периодов на аукционе дилерского объединения «Медвежья шкура», состоявшемся в 1914 году. Последующую приверженность Пикассо классическим формам автор напрямую связывает с его пребыванием в beaux quartiers, элитном районе Парижа, и нацеленностью на коммерческий успех. Роль рынка в становлении направлений модернизма и укреплении их позиций несомненна. Но предположение, что талантливый художник, самозабвенно отдававшийся своей работе, мог в течение десяти лет подлаживаться под вкусы среднего покупателя картин, кажется неправдоподобным. Еще в 1914 году, показывая Канвайлеру свои первые «энгровские» рисунки, Пикассо промолвил: «Правда ведь, теперь это выглядит лучше, чем раньше?»12 «Теперь» — значит после кубизма, в перспективе кубизма. И эта перспектива была обратной. Кубистическая аналитика формы перевоспитала глаз, переключила внимание с предметного мотива на способ его передачи, с изобразительного текста — на текстуру изобразительного языка. В 1919 году Пикассо выполнил по фотографиям карандашные портреты Сергея Дягилева и Альфреда Селигсберга, Огюста Ренуара (Париж, Музей Пикассо, илл. 3, 4). Упорные, многократно повторявшиеся опыты с фотографией были своего рода разведывательными операциями, замерами на соседней с живописью местности. И Пикассо умел извлечь из этих экспериментов ценные сведения. Известно, что константность формы обеспечивается деятельностью мозга, который корректирует перспективные искажения, позволяя верно оценивать размеры предметов. Механический аппарат не способен к таким корректировкам, и эта особенность становится явной при прорисовке фотоснимка, когда его линейный остов отделяется от светотеневого тумана: перспективные сокращения утрируются, выставленные вперед руки и ноги кажутся огромными по сравнению с лицами в глубине. Заметив это нарушение масштабных соотношений, Пикассо доводит его до гротеска. В его рисунках возникает племя микроцефалов, как в «Семейном портрете» (1919, частное собрание), выполненном по визитной карточке девятнадцатого века (илл. 5, 6).

Следует сказать еще об одном информационном сбое, неизбежно возникающем при транспозиции светотеневых градаций в жесткую линию: утрачивается ощущение тяжести. Человеческие фигуры выглядят как пустые оболочки, висящие в пустоте13. Результаты экспериментов с механической оптикой Пикассо использовал в карандашных портретах Эрика Сати, Мануэля де Фалья, Игоря Стравинского (все — 1920, Париж, Музей Пикассо, илл. 7, 8). Раньше высказывалось предположение, что они также выполнены по ныне утерянным снимкам. Однако, по свидетельству художника Доменека Карлеса, Пикассо делал их с натуры14. В этих портретах четкие, твердые линии прочерчивают все детали, вплоть до мелких складок, пуговиц и петлиц, узора на галстуке. Карандаш движется с неизменно ровным нажимом, нет ни полутонов, ни пропусков-намеков — только черные линии и штрихи, пронзающие белизну бумаги.

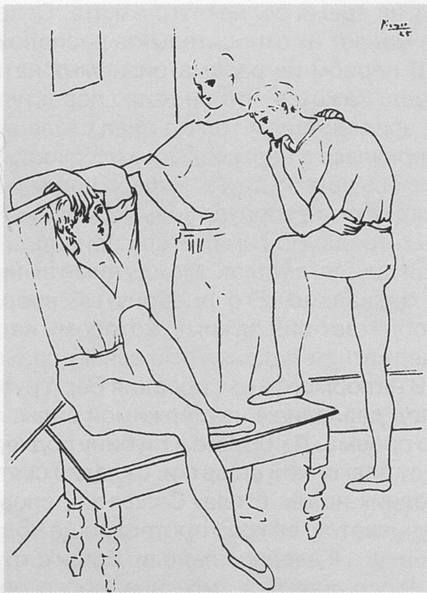

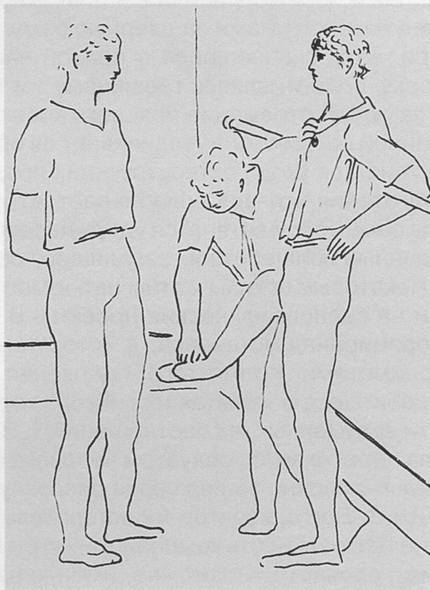

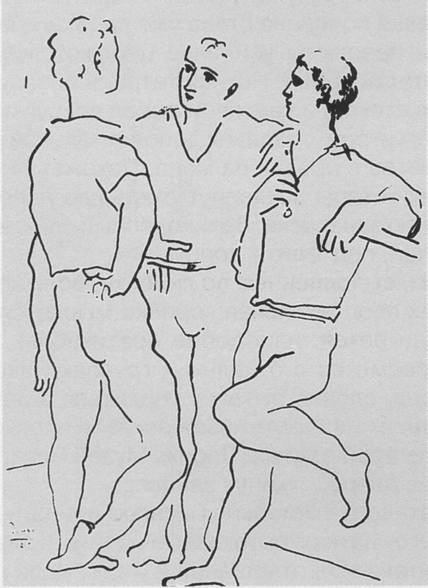

Позднее, в беседе с Канвайлером, Пикассо скажет: «Только линейный рисунок не является подражательным... Линейный рисунок обладает собственным, внутренним светом, а не имитирует его»15. Это суждение, высказанное по поводу иллюстраций к «Метаморфозам», многое объясняет в «классицистской» графике Пикассо. В природе нет линий — только цвета и объемы, нет их и в фотографии, где форма возникает из распределения света и тени. Но что будет, если светотеневые перепады на границах объектов прочертить «неподражательной» линией? Возникнет абстракция предметной формы, правдоподобие которой, если подумать, должно удивлять. Хорошо известен рассказ Стравинского об анекдотичном случае, произошедшем с ним при пересечении итало-швейцарской границы: «Я вез с собой свой портрет, незадолго до того нарисованный Пикассо. Когда военные власти стали осматривать мой багаж, они наткнулись на этот рисунок и ни за что не хотели его пропустить. Меня спросили, что это такое, и когда я сказал, что это мой портрет, нарисованный одним очень известным художником, мне не поверили: «Это не портрет, а план», — сказали они. «Да, это план моего лица, а не чего-либо другого», — уверял я. Однако убедить этих господ мне так и не удалось»16. (Поскольку Стравинский относит этот эпизод к военному времени, речь идет, скорее всего, о рисунке, выполненном в 1917 году в той же классицистской манере, что и рассматриваемый здесь портрет 1920 года.) Перед нами действительно план, точнее — каркас фигуры, выстроенный из проволокоподобных линий. Присматриваясь, мы замечаем, что каркас крайне шаток, топографический снимок ненадежен, содержит в себе немало искривлений. В «гиперреалистическом» рисунке множество пентименти, следов ошибочных движений карандаша. Неотступно преследуя форму, нащупывая свой путь в глубинах тени, линия плутает, сбивается с направления, попадает в тупики, вычерчивает какие-то малопонятные завитки и зигзаги. Это особенно заметно в мелких деталях, где сильный нажим карандаша не только утяжеляет форму, но и сминает ее. Так, с пальцами в рисунках Пикассо происходит что-то неладное. Они то завязываются узлами, то растопыриваются, как цветочные лепестки, то провисают, как пустые перчатки, а то и вовсе сливаются в неразборчивую массу. В портрете Ренуара скрюченные ревматизмом кисти рук художника теряют узнаваемую форму. Речь идет не о каких-то намеренных деформациях, а о малой разрешающей способности жирной линии, которая «съедает», вбирает в себя необходимые глазу подробности. Изображение распадается просто в силу несоразмерности инструментария изображаемому объекту. Особенно впечатляющи опыты с перерисовками балетных фотоснимков. Такие рисунки, как «Три танцовщицы» (1920, Париж, Музей Пикассо, илл. 9), поражают несоответствием между зримой грузностью фигур и их кажущейся невесомостью.

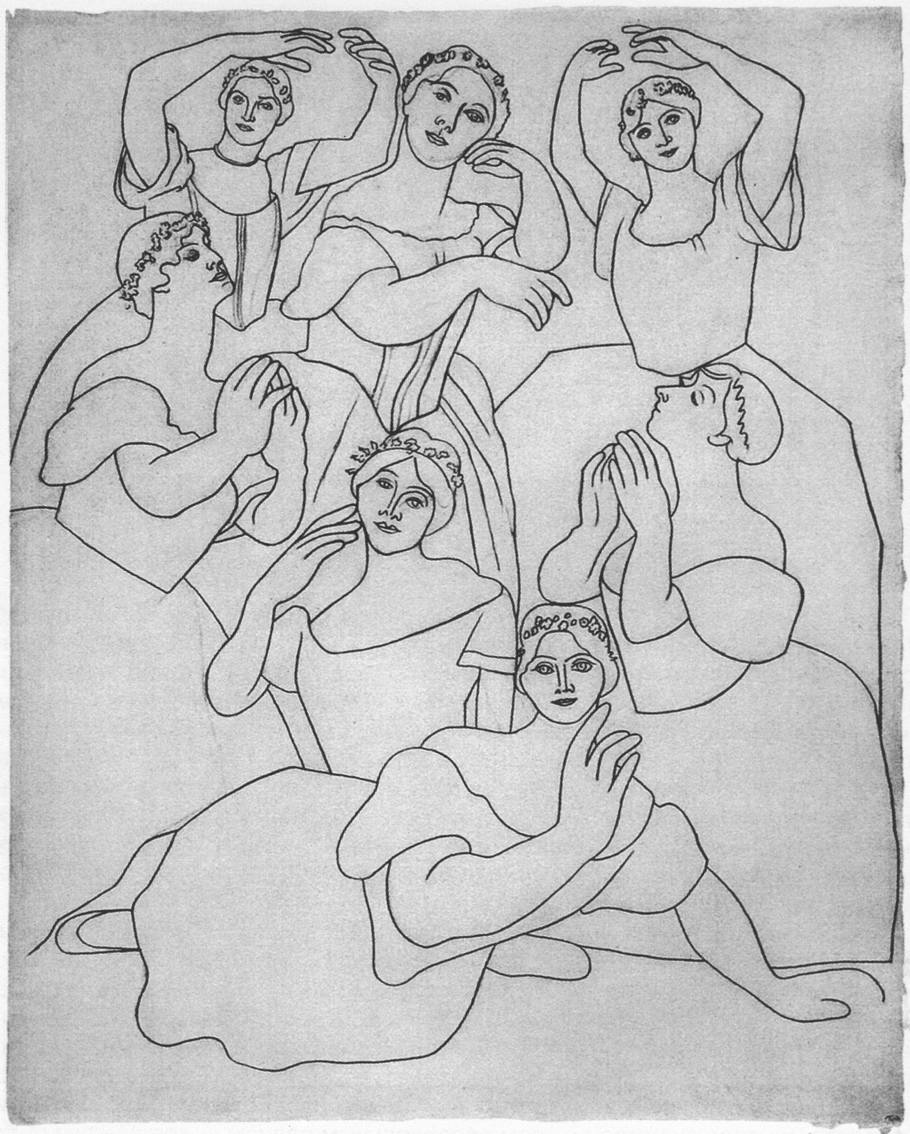

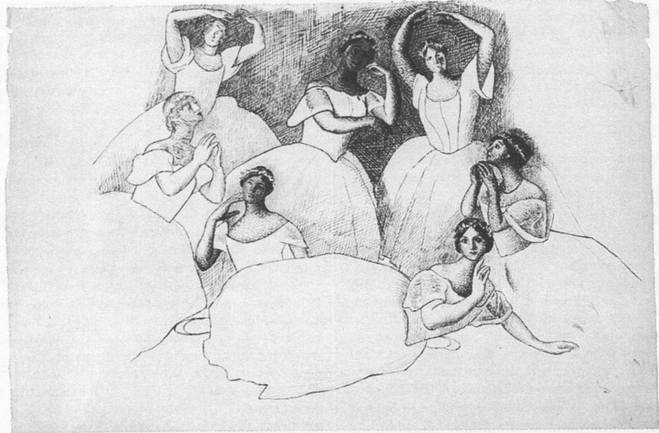

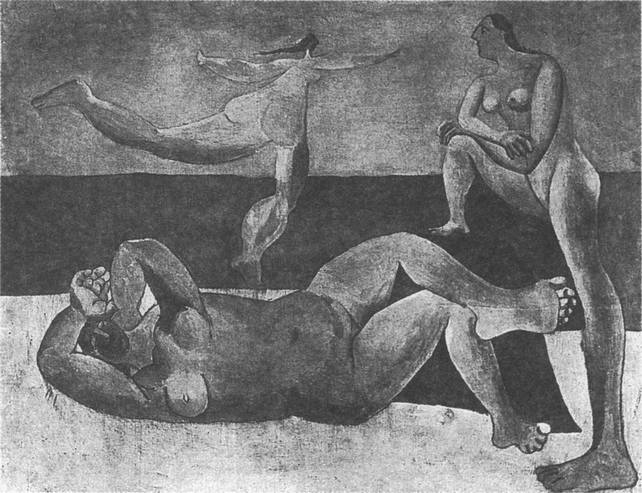

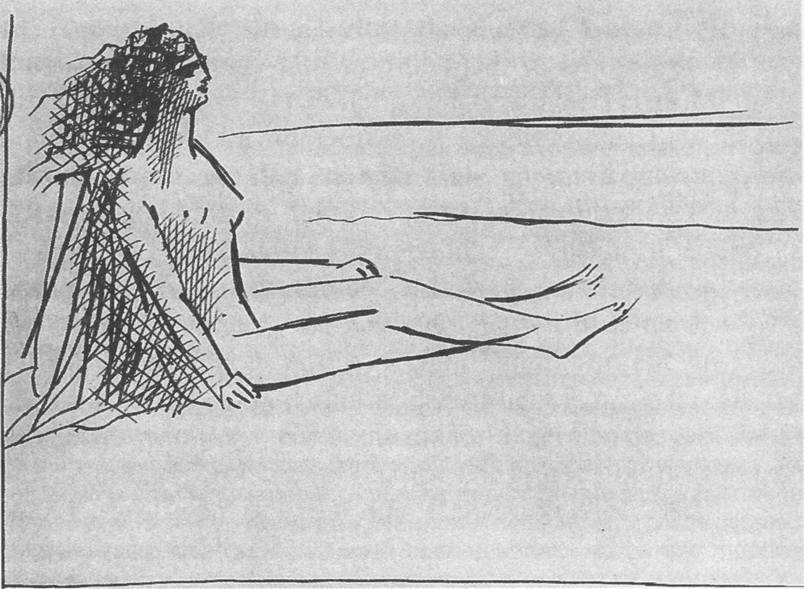

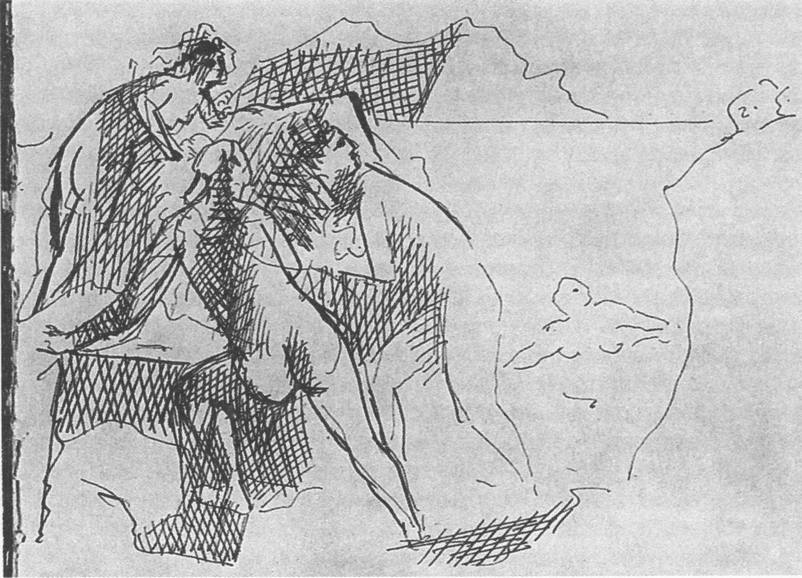

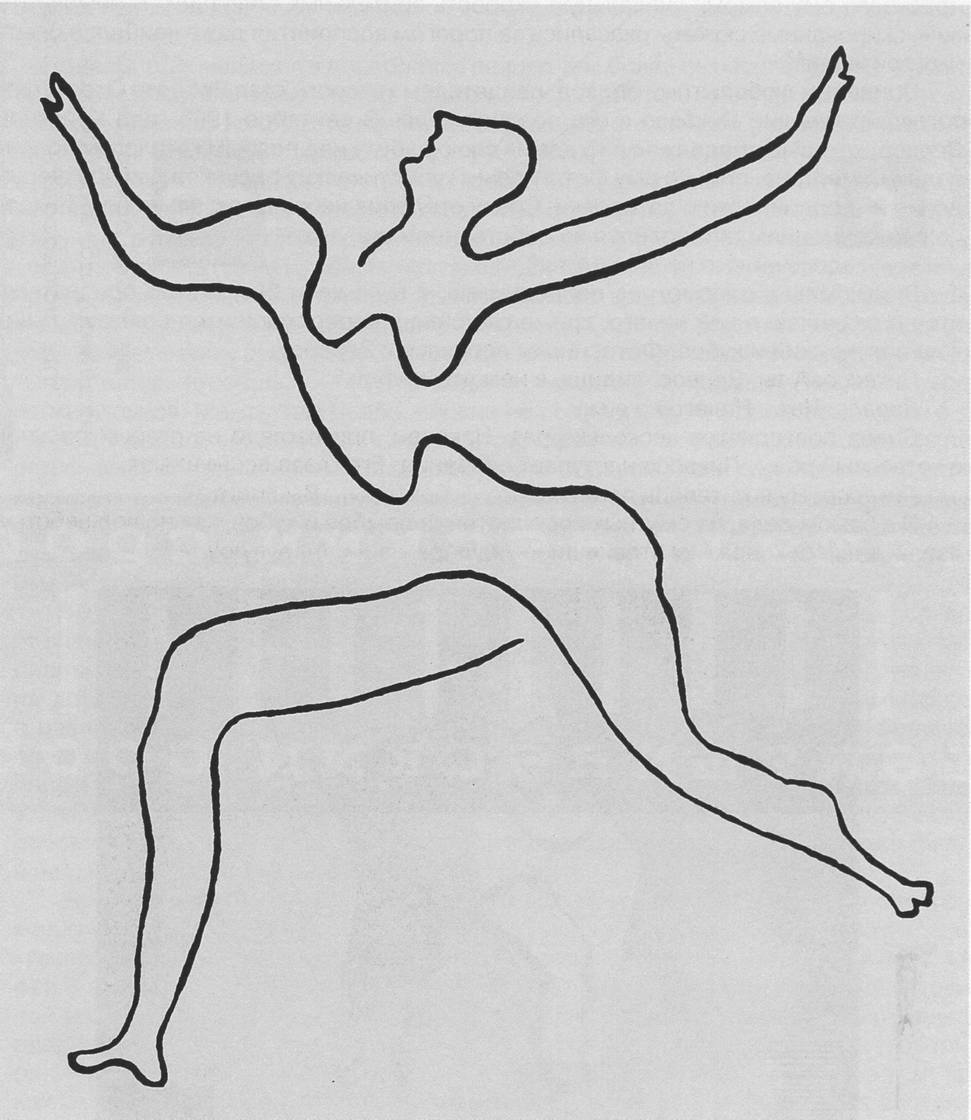

Тяжеловесные колоссы неуклюже переступают, с трудом шевелят раздутыми конечностями, но при этом они больше похожи на воздушные шарики, чем на каменные изваяния. Как будто художник стремился передать одновременно и балетную легкость, готовность к взлету, и приковывающую к земле силу тяготения. В двух рисунках, выполненных по афише «Русского балета», изобразительное пространство испытывается композиционными средствами. На фотоснимке зафиксирована знаменитая группировка, открывающая и завершающая «Шопениану». На первом рисунке, где сохранен заданный фотографией формат, фигуры балерин разделены интервалами, объемы и фон намечены штриховкой и тронуты акварелью (1919, частное собрание, илл. 13). В другом (1919, Париж, Музей Пикассо, илл. 12) горизонтальный формат сменился вертикальным, и в сузившееся пространство втиснуты те же самые, но лишенные светотеневой моделировки фигуры. Сильфиды вытянулись, оказались в одной плоскости, но та, что полулежит на переднем плане (Ольга Хохлова), вдруг развернулась в глубину. Происходит это как бы автоматически, помимо воли рисовальщика, в силу лишь принятого им правила формальных преобразований. Узкий формат вынуждает сократить простершуюся фигуру, что сейчас же дает эффект ракурсного сокращения: балерина развернулась на колене, обратившись к нам уже не лицом, а всем корпусом, и ее вытянутая вперед рука, оказавшись вблизи предполагаемого объектива, разбухла до огромных размеров. Остальные танцовщицы теперь выстраиваются позади нее, образуя ступенчатую композицию, уходящую либо вдаль, либо вверх, в зависимости от ее объемного или плоскостного считывания. В паре рисунков с одним сюжетом пространство то расширяется, то схлопывается, как надувная емкость при накачке воздухом, и под воздействием этих пневматических толчков фигура лежащей балерины вращается, как флюгер. Тем же приемом сжатия горизонтального фотоснимка в вертикаль выполнена и зарисовка группы из трех танцовщиц, где контурные линии тесно расположенных фигур образуют орнаментальную вязь (1919, Париж, Музей Пикассо, илл. 10, 11). Растяжения пространства в глубину также, скорее всего, подсказаны манипуляциями с фототехникой. Известно, что Пикассо снимал короткофокусным объективом, который дает сильное увеличение деталей переднего плана17. Можно отметить и другие особенности работы с фототехникой, настраивающие глаз на восприятие пространства как текучей, непостоянной в своих параметрах среды: панорамирование видоискателя, когда в его рамке оказываются то удаленные, то вплотную приближенные объекты; размывы выпадающих из фокуса планов; кадрирование негатива и отпечатка, произвольный выбор формата снимка и запечатленных на нем деталей. Картина «Три купальщицы на пляже» (1920, Нью-Йорк, собрание Стивен Хан; прежнее название — «У моря», илл. 14) — яркий пример гиперболизации перспективных искажений, присущих короткофокусному объективу. Сильно увеличенная нога стоящей фигуры и форсированное сокращение убегающей создают ощущение стремительного растяжения пространства в глубину. Нога бегущей еще у края пляжа, а ее голова и руки уходят за километры в морскую даль. Очертаниями она напоминает бумажный самолетик, планирующий по курсу воздушных потоков18.

Самые знаменитые из «пневматических» фигур — в гуаши «Женщины, бегущие по пляжу» (1922, Париж, Музей Пикассо, илл. VII), послужившей эскизом к сценическому занавесу балета «Голубой экспресс». Две гигантши мчатся по пустому пляжу с тяжким топотом, но в их скрестившихся фигурах зафиксирован и другой момент — внезапной остановки бега. Одна из женщин резко затормозила, выставив ногу вперед, а другая взлетела с разгону и, уцепившись за руку подруги, увлекает ее за собой. Теперь тяжеловесы, перепутав конечности, устремляются в противоположных направлениях, перетягивая друг друга. Кроме того, они то взлетают, как мячики, то грузно падают. Элементы этой сложной динамической схемы, похоже, были вынесены Пикассо из балетных зарисовок — поддержек в дуэтном танце, многофигурных группировок со сцепленными руками. Пикассо явно занимал эффект зрительного поворота фигуры, ибо с ним мы встречаемся не только в портрете Ольги 1918 года, но и в портрете сына, также выполненном по фотографии («Паоло на ослике», 1923, Париж, собственность Бернара Руис-Пикассо, илл. IV). На снимке ослик с мальчонкой на спине стоит под некоторым углом к плоскости изображения, вдоль уходящей в глубину решетчатой изгороди (илл. 2). Позади — какое-то поле с неясными фигурами вдали. Убрав мельтешащие фоновые детали и изгородь, подчеркивающую перспективу, Пикассо перестроил пространство по трем параллельным планам — коричневая песочная дорожка под ногами ослика, зеленая лужайка за ним и голубое небо. В портрете, написанном ко дню рождения двухлетнего сына, он «расчистил» фотографию и переложил ее на понятный ребенку язык, близкий к приемам детского рисунка. Пространственная глубина здесь не отрицается, но маскируется разноцветными поверхностями, которые развертываются по вертикали в трехполосный фон. И ослик «залипает» на этой плоскости, поворачиваясь к нам точно в профиль. Малое перспективное сокращение фигуры животного позволило незаметно переставить его задние ноги. В результате Поль, оставшийся в прежней позиции, повернулся на седле. Это ерзанье едва заметно, но мы знаем, что Пикассо увлекали как раз эффекты слабых сдвигов, малых отклонений от вертикальной оси.

Во всех трех случаях — Ольга в кресле, балерина «Шопенианы», Паоло на ослике — при переходе от фотографии к рукотворному изображению фигура описывает небольшую дугу, будто за ее спиной скрыт поворотный рычаг. Конечно, эти перескакивания из одной позиции в другую нельзя заметить, ни даже заподозрить, не зная фотографического источника. Но при сличении «скопированных» образов с оригиналом они оказываются мобилями, приводимыми в движение преобразованиями формы. Здесь мы входим в творческую лабораторию художника, где полным ходом идет экспериментирование, накапливаются результаты повторных опытов, делаются заметки «для себя». Однако содержимое этой копилки обладает объективной ценностью, поскольку касается не личных пристрастий Пикассо, а закономерностей становления зрительного образа. Психологи, изучающие механизмы видения и способы его отображения на плоскости, могли бы многое почерпнуть из его штудий. В одном из стихотворений 1935 года Пикассо писал, обращаясь к своему долгому опыту работы с фотографией: «Фотопластинка вертится вокруг своей оси, опережая в скорости пляшущие вокруг нее образы... падающий на нее световой луч, раскачиваясь, переносит всю конструкцию базисных цветов на прозрачный занавес не проявленных ощущений»19. В фотографии, механическом трансляторе реальности, регистраторе ее поверхности, испытующий взгляд художника вскрывал подспудные слои загадочных явлений, потаенные коды, которыми записывается проективный образ физического мира.

По-видимому, он мыслил картину и предваряющий ее фотоснимок как двухфазовую систему, в которой существен сам переход от одного состояния к другому. При этом обычный эскиз мог выполнять ту же роль «исходной позиции». Сравним портрет Ольги 1920 года («Читающая женщина», Париж, Национальный музей современного искусства, илл. 16) с карандашным эскизом к нему (Париж, Музей Пикассо, илл. 15). Картина точно повторяет намеченные в рисунке формы, однако ее формат сильно вытягивается по вертикали, и вместе с этим меняется характер изображения. Сузившаяся рамка словно надавливает на фигуру с двух сторон, выжимая отсутствующий в контурном рисунке объем. Этот переход от невесомости к массивности подчеркивается появившимся под ногами модели ковриком: он упруго прогибается, его углы топорщатся и закручиваются, словно сопротивляясь давлению ног. Скорее всего, здесь, как и в портрете Ольги 1918 года, Пикассо повернул в глубину плоскость эскиза, вследствие чего изображение вытянулось и, уже по умозрительной логике, обрело выпуклость. Но это преобразование, как будто чисто формальное, повлекло за собой и некоторые изменения в сюжете. На эскизе Ольга рассеянно смотрит мимо записной книжки, которую держит в руке. В картине под влиянием сил сжатия руки сдвинулись и скрестились, теперь ее взгляд устремлен точно на страницу блокнота. Система из двух картинок работает как игрушка с фигурками, закрепленными на параллельных подвижных планках. Не менее занимательны две перерисовки ренуаровского портрета Сислея и его жены, выполненные в 1919 году (Париж, Музей Пикассо; Женева, собрание Берггруэн; илл. 17, 18). Как показал Фицджеральд, в своем «классицизме» Пикассо часто исходил из живописи Ренуара, широко представленной в галерее Поля Розенберга20. При прорисовке контуров импрессионистической картины (не исключено, что Пикассо просто калькировал репродукцию) все световоздушные и цветодинамические эффекты пропадают, вибрирующая «живопись впечатлений» излагается альтернативным языком линейного рисунка. При этом выясняется, что формальный строй этого языка решительно не способен выполнить даже элементарных функций транслятора сюжета. Фигуры, схваченные твердым контуром, не только коченеют в каких-то нелепых позах, но и меняется их облик. С исчезновением столь драгоценной для импрессионистов атмосферной среды, окутывающих фигуры ореолов искажаются и их пропорции. Линии, стянутые в одну плоскость, не передают наклона женской фигуры вперед, связанных с ним ракурсных сокращений, и изящная дама превращается в вульгарную толстуху с огромной головой. Исчезнувший рукав Сислея задает зрителю любопытную задачку: что теперь делают расположившиеся рядком десять пальцев? Не иначе как перебирают отверстия зажатой в ладонях флейты. (В картине Ренуара, разумеется, хорошо видно, что жена опирается на любезно подставленную руку супруга.) Галантно присевший перед женой художник теперь как будто собирается пуститься в пляс под ее дудку. Изменившееся средство не только не пропускает нужной информации, но и, словно издеваясь над прилежным копиистом, подсовывает ему совсем другой сюжет. Язык не прозрачен, как сказал бы представитель школы лингвистической философии.

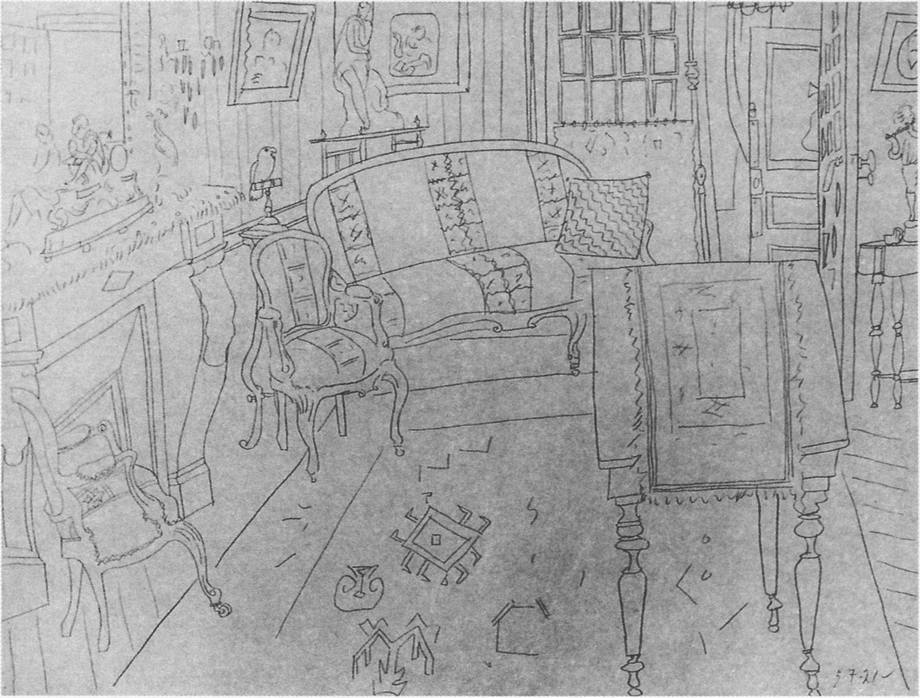

Все это по крайней мере объясняет, зачем понадобилось художнику, к четырнадцати годам в совершенстве овладевшему навыками реалистического рисунка, заниматься примитивным копированием фотографий и репродукций. «Мастерская художника, — скажет Пикассо в беседе с Андре Варно, — должна быть лабораторией. Здесь не занимаются обезьяньим делом. Здесь изобретают. Живопись — это игра ума 9trompe-l'esprit)»21*. В период 1919—1921 годов Пикассо делает множество интерьерных зарисовок. Тонкие четкие линии передают обстановку жилых комнат в Монруже, в Фонтенбло, квартиры Пикассо на улице Ля-Боэси и находившейся этажом выше мастерской (илл. 19, 20). Обводки контуров близких и удаленных предметов воскрешают в памяти разъяснения Альберти и Леонардо о сути перспективной проекции: если очертить границы предметов на прозрачной плоскости, получится перспективный рисунок. Пикассо как будто педантично следует этой рекомендации, выявляя все детали, вплоть до рисунка пола и лежащего на нем ковра. Однако линии, следуя за движением взгляда, упорно не подчиняются правилам геометрии. Они кривятся и съезжают, горизонтальные плоскости встают дыбом, стыки поверхностей расходятся. Идеальное построение перспективной коробки сотрясается под воздействием живого видения. Это непокорство зрения, сталкивающего с места недвижные предметы, с юмором обыгрывается в известном рисунке, где представлены за светской беседой Ольга, Жан Кокто, Эрик Сати и Клайв Белл (1919, Париж, Музей Пикассо, илл. 21). Чинно рассевшиеся в салоне хозяйка и ее гости располагаются как будто на ступенчатом возвышении, как на сцене. Обычно этот рисунок трактуется именно так. Но, разумеется, никакого подъема пола в гостиной пикассовской квартиры не было, это лишь шалости перспективного рисунка. Переднеплановая «елочка» паркета, расположенная под острым углом к нижнему краю композиции, запутывается в сложностях перспективы. Выворачиваясь в вертикальную плоскость, она ловко подкидывает собеседников, не подозревающих о коварстве нарисованного пола. Скривившиеся половицы лишь притворяются, что возносят почетных гостей на пьедестал, а на самом деле того и гляди стряхнут их вниз. Ноги Кокто и Белла болтаются, потеряв под собой опору, а ножка стула, на который беспечно уселся поэт, уже соскользнула с уступа.

Современники поговаривали, со слов самого Пикассо, что он якобы ненавидел зеркала, испытывал к ним суеверный страх. Однако и картины, и собственноручно выполненные фотографии свидетельствуют о его большом интересе к отражениям, в частности отражениям в зеркалах. Летом 1921 года им был сделан интереснейший снимок: зеркальные створки шкафа, в них отражается противоположная стена комнаты, оклеенная обоями с пейзажным рисунком, туалетный столик с другим зеркалом и сам Пикассо, сидящий в кресле22. Тогда же возник коллажный портрет Ольги, озадачивающий современных исследователей необычными приемами (Париж, Музей Пикассо, илл. V). Он исполнен на двух бумажных листах, наклеенных на холст. На верхнем, вертикальном листке голова Ольги, обрамленная рюшами воротника, выполнена пастелью. В моделировке объемов лица достигнут почти стереоскопический эффект. На горизонтальной наклейке углем набросана нижняя часть полуфигуры со скрещенными на груди руками. Очевидно, Пикассо воспроизвел здесь то же перевернутое пространство, что и в вышеупомянутой фотографии: два встречных плана парадоксальным образом сходятся в одной плоскости. Странно застывшее, плывущее в голубом мареве лицо модели — отражение в зеркале, а нижняя часть рисунка — ее корпус, увиденный с противоположной точки. Непрокрашенные углы верхнего листка воссоздают стертую по краям амальгаму зеркала. В коллаже склеились на одной поверхности две противоположные, во всех отношениях, позиции видения — безжизненное в своей сверхточности зеркальное отражение и живое движение сцепленных рук, схваченное в быстром наброске23.

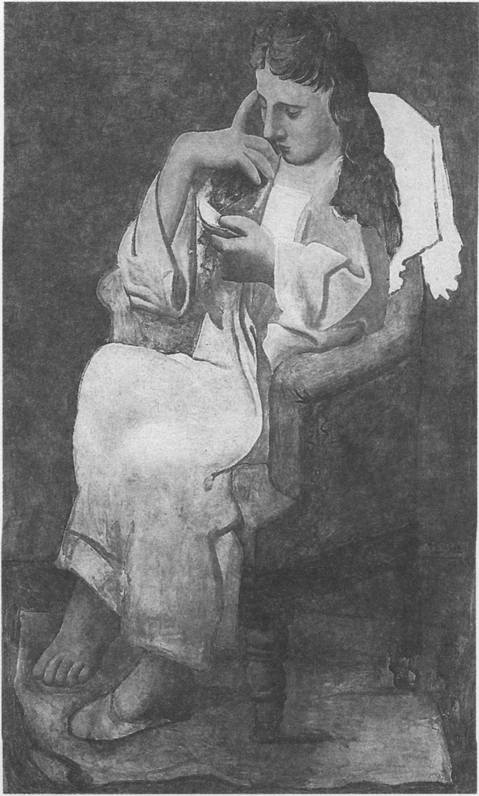

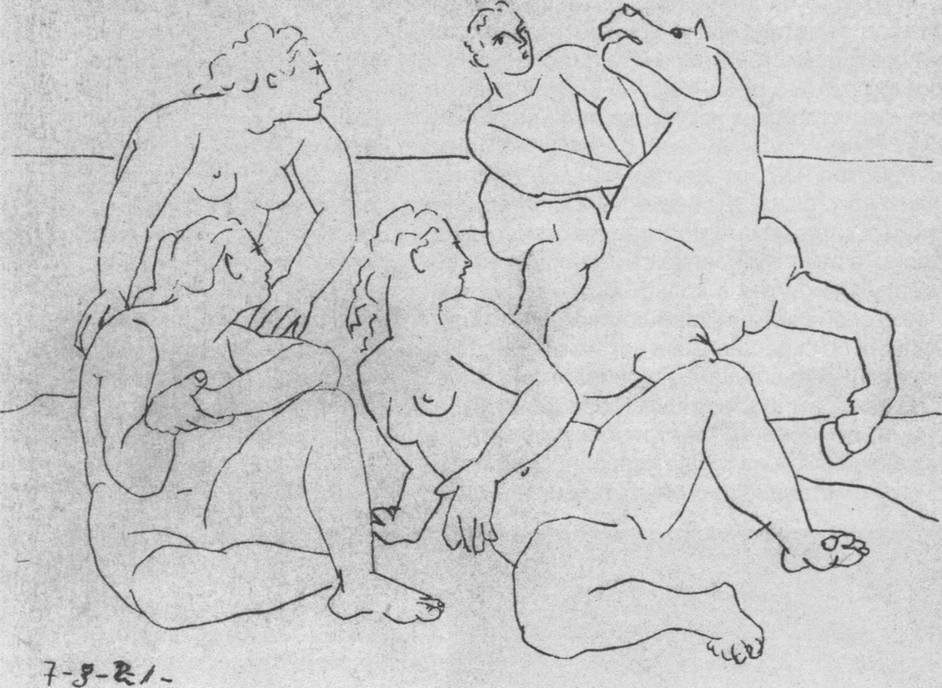

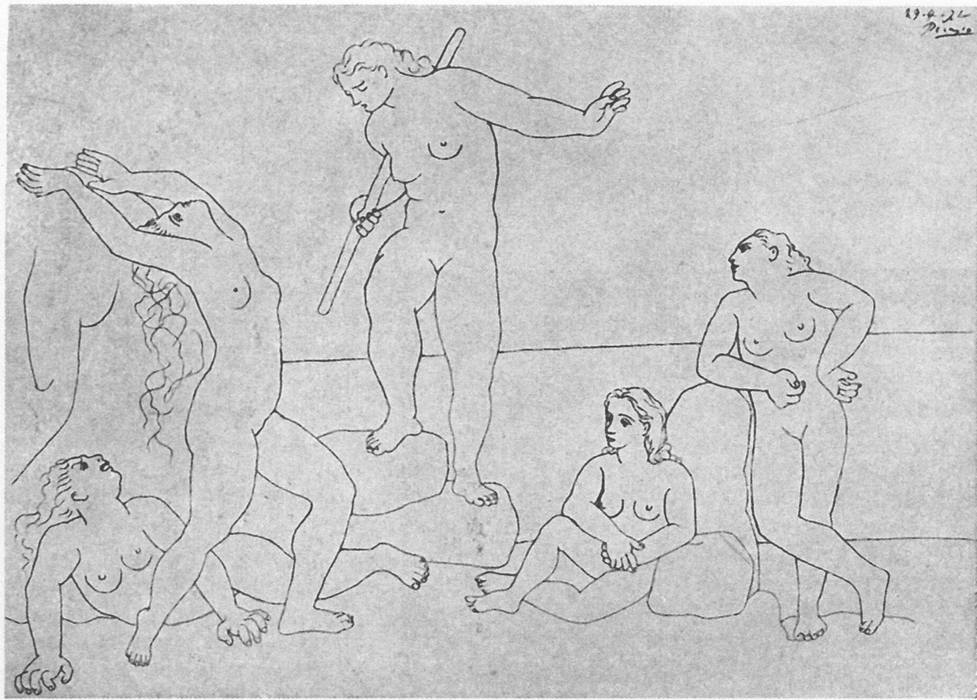

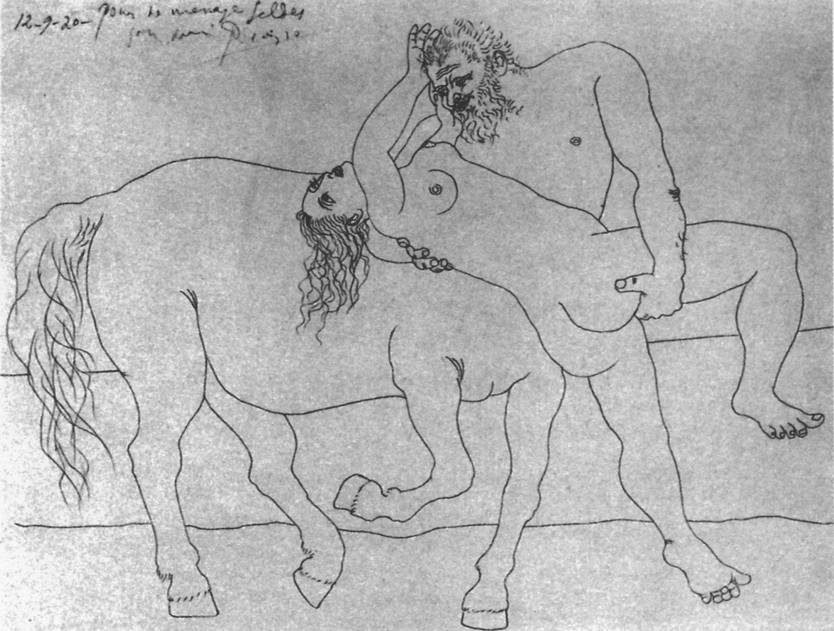

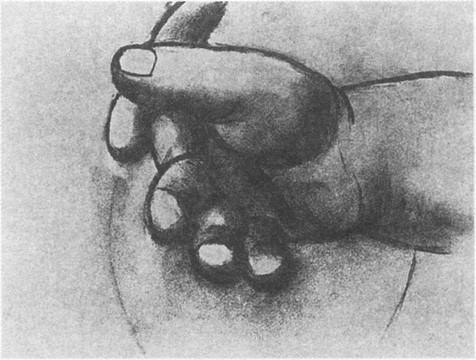

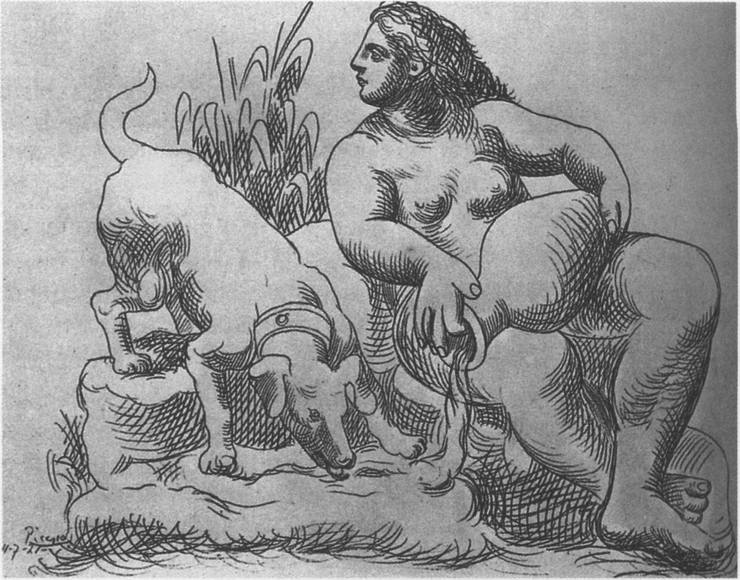

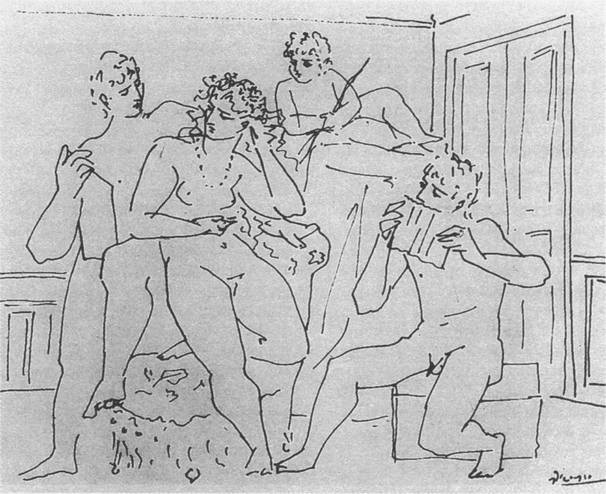

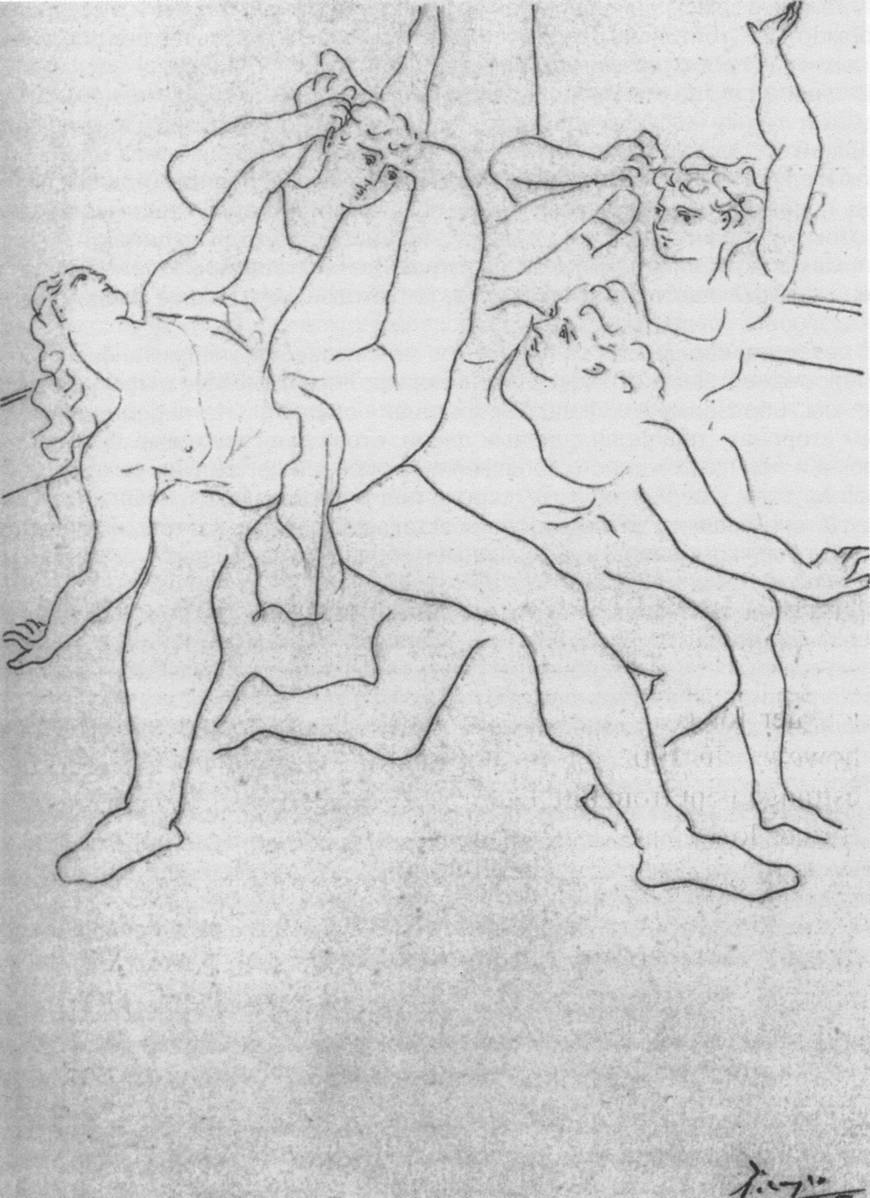

Пикассовские эксперименты с изображением столь же захватывающи, как и опыты Дюрера с пропорциями. В его руках, вместо циркуля и линейки, современный инструмент оптических измерений — фотокамера. Хорошо изучив парадоксальные свойства зрительных феноменов и хитрости их воспроизведения на плоскости, Пикассо приступает к переработке классических мотивов. Кульминация его неоклассицизма приходится на период 1921—1923 годов. С замечательной легкостью, непринужденностью облекает Пикассо свои модели в покровы античности и Возрождения. Разновременные слои — Древняя Греция, Ренессанс, современность — здесь взаимопроницаемы, и стили совмещены так, что не видно ни спаек, ни зазоров. Мадонна с младенцем — она же Афродита с Эротом, она же Ольга Пикассо с Полем — пребывает одновременно в трех эпохах с полной естественностью. В двух картинах под названием «Мать и дитя» (1921, частные собрания, илл. 22, 23) замечательны позы младенцев. Они словно подсмотрены в искусстве Возрождения, возможно у Рафаэля или у Боттичелли. Но, повторяя иконографический прототип, Пикассо наделяет его неожиданной, почти агрессивной витальностью. Стоящий младенец, восходящий к типу византийского «Умиления», преображен в настырного егозу. Раскинув ноги, он тянется к лицу матери с такой упрямой требовательностью, что та откидывает голову и, словно сопротивляясь его натиску, сжимает пальцы в кулак. В другом варианте пухлое тело ребенка барахтается и изворачивается в женских руках с проворством зверька, умудряясь сделать несколько движений сразу — согнуться и разогнуться, уцепиться за палец матери и схватить себя за одну ногу, вывернув другую. В полотне «Женщина с ребенком на пляже» (1921, Чикаго, Художественный институт, илл. VI) статуарная поза полулежащей женщины еще больше подчеркивает неугомонность ее чада. Упершись затылком в грудь матери, малыш выгибается, вывинчивается из ее объятий и, сползая с колена, подхватывает свою ступню одной рукой и машет другой. Пикассо заглядывает под оболочку стиля, прозревая за условностями иконографического канона биение жизни. Но тем самым, доведя до апогея натуроподобие классической системы, он смыкает историю с современностью, с непосредственным наблюдением близлежащих явлений. В беседе с Канвайлером, говоря о трудности придумывания новых сюжетов, Пикассо заметил: «Если присмотреться, существует совсем немного сюжетов, и они повторяются. Венера и Купидон превращаются в Марию с младенцем, затем просто в мать с ребенком, но всякий раз это один и тот же сюжет»24. Хорошо известное историкам искусства явление контаминации мотивов, их прорастания на почве разных культур было пропущено Пикассо через собственный опыт. Работая над «вечной темой», он приглядывался и к вертким ухваткам своего маленького сына, и к бережным касаниям к его тельцу рук жены. В одной из упомянутых картин мать подставляет под откинутую ногу ребенка широко раскрытую ладонь, а ручонку, крепко сжимающую ее палец, подносит к губам. Возникает круговерть замкнутых в кольцо соприкосновений, цепляний, толчков и притяжений. В чикагской картине хорошо знакомый по античной пластике контрапост фигуры, сидящей со скрещенными ногами, «приспосабливается» к живой реальности: в образовавшейся впадине устраивается, как в люльке, брыкающийся малыш. В панорамных мюралях Пюви де Шаванна классика виделась издалека, с дистанции, отмеренной историческим сознанием. По существу, эта отстраненность означала выход из русла классической традиции, обрыв цепочки непосредственной преемственности. Мечтательно отрешенные нимфы Пюви извлечены из кладовой культурной памяти и противостоят современности как греза о навсегда ушедшем золотом веке. Иначе у Пикассо. Его античные сюжеты проистекают не из хранилищ «воображаемого музея», не из ностальгических путешествий в прошлое, а из наблюдений на пляжах Лазурного берега и Нормандии, где в это время он проводил летние месяцы. В пляжных зарисовках, в офортах и литографиях хорошо виден процесс превращения современных купальщиц в Афродит. Они нежатся на песке, сидят в тенечке, выжимают мокрые волосы и вытираются после купания, сладко потягиваются навстречу солнцу и словно поддразнивают нас неуловимым сходством с древними статуями. В их мягких, чуть оплывших телах мелькают знакомые черты — то в повороте головы, склонившейся к плечу, то в положении руки, прикрывающей грудь, то в скрещенных, как у Фидиевых Мойр, ногах, то в прямой, без всяких прогибов, линии спины — почти точной реплике спины Венеры Милосской. Не раз художник с юмором обыгрывает это заманчивое полусходство. В литографии «Всадник» (1921, илл. 24) покой величавых богинь потревожен невесть откуда взявшимся (не иначе как из морских пучин) молодцом, несущимся на лошади во весь опор. Застигнутые врасплох нагие грации повскакали со своих мест и, разинув рты, уставились на гарцующего героя с притворным испугом и искренней заинтересованностью. В рисунке «Женщины у моря» (1921, частное собрание, илл. 25) невинная пляжная сценка наполняется отголосками трагедии. Жест женщины, отряхивающей длинные волосы, неотличим от жеста театральной героини, патетически заламывающей руки в кульминационной сцене. Лежащая у ее ног купальщица вскидывается то ли в страхе, то ли в негодовании, а навстречу этой группе выходит из вод плечистая богиня с увесистой палкой в руке. Смешные «накладки» возникают как будто сами собой, как сопутствующее явление временной стереоскопии. В наслоениях разновременных пластов высвечиваются неожиданные совпадения различий и расхождения подобий — мифа и реальности, истории и современности. В 1921 году было создано полотно, которое следует отнести к вершинам пикассовского классицизма — «Три женщины у источника» (Нью-Йорк, Музей современного искусства, илл. X). Мотив, широко распространенный в мировом искусстве, к тому времени давно стал общим местом, расхожим штампом массовой культуры. У Пикассо была коллекция фотооткрыток разных стран с изображением девушек с кувшинами, некоторые из них перерисованы его рукой25. В сюжете, кочующем по векам и странам, сама собой обозначилась временная перспектива, так занимавшая Пикассо в его пляжных зарисовках. Он разрабатывал этот мотив во множестве этюдов, варьировал его в разных живописных и графических техниках. Среди композиционных эскизов выделяется один, выполненный, в подражание старинным техникам, карандашом на грунтованной доске (Париж, Музей Пикассо, илл. 27). Линии, проложенные по твердой основе, обладают особой четкостью, так что эскиз производит впечатление не поискового наброска, а уже найденного, окончательного решения. Фигуры очерчены контурной линией и местами тронуты легкой штриховкой. Вся сцена развертывается по горизонтали наподобие рельефного фриза. Одна из женщин подставляет ладонь под бьющую из скалы прохладную струю. Другая, сидящая справа, готовится наполнить кувшин. Третья, уже набрав воды и охватив отяжелевшую амфору обеими руками, видимо, собирается уходить. В картине горизонтальная композиция рисунка сжимается уже знакомым нам приемом в вертикаль. При этом фигуры взбухают, обретая объем, а плоскость фона отодвигается в глубину. Вытянутый барельеф перерастает в компактную статуарную группу. Если в «Возвращении с крестин» изобразительная поверхность мыслилась как волнующаяся ткань, то здесь она наделяется свойствами упругого тела, которое вздувается при надавливании и обращается в плоскость при растяжении. Разумеется, переход от «неподражательного» рисунка к подражательной живописи осуществляется классическими средствами кьяроскуро. Выдавленная из прозрачного рисунка густая светотеневая масса лепит тяжкие скульптурные объемы. Но вместе с тенью в композицию прокрадываются и вполне вещественные новинки. В куске скалы вдруг обозначилась мордочка какого-то зверька, а струя родника, сливаясь с линиями подставленной под нее ладони, становится невидимой. Центральная фигура уже не ловит прохладную влагу, а кормит с руки выползшее из щели животное. В месте предполагаемого падения воды по-прежнему стоит кувшин, но теперь он, уйдя в глубину, как будто оторвался от руки хозяйки. В отдельном рисунке Пикассо тщательно прорабатывает положение кисти руки с кувшином: в его дужку пропущен только указательный палец, а остальные прикрывают ее (илл. 28). В результате этой хитрости возникает впечатление, что женщина справа, отставив сосуд, тянется освободившейся рукой к своей впавшей в мечтательное забытье подруге, обращаясь к ней с какой-то просьбой или вопросом. С этой, левой фигурой произошли самые сильные перемены. Теперь она не обнимает драгоценную ношу, а стоит с праздно опущенными руками, опираясь ногой о камень. Ее выдвинутое вперед колено ярко освещено, выбелено светом, как у Караваджо или Тинторетто. Но овальный световой сгусток, форсируя выпуклость формы, неожиданно материализуется в самостоятельный предмет — белый бидончик, которым небрежно покачивает античная домохозяйка. Чудесное явление эмалированного бидончика из светового пятна тем более поразительно, что дама в живописной версии уподоблена величавой коре, только что извлеченной археологами из раскопок. Складки ее рубашки ниспадают вертикальными каннелюрами, в которых видна даже облупившаяся раскраска. В другой руке мраморная дева держит кувшинчик, по всей видимости прихваченный ею из культурного слоя афинского Акрополя. Сосуд висит на пальце, и из его разбитого горлышка льется вода. Правда, водяной поток также скорее домысливается, чем видится, — он неотличим от потока драпировок и затененных пальцев отставленной ноги. Более того, мы вольны увидеть в этой мерцающей форме вовсе не кувшинчик, а глиняную модель ротонды с колоннами, подозрительно похожую на погребальную урну. Таким образом, источник в картине превратился в некую фикцию. Его вода буквально утекает сквозь пальцы, уходит в землю, исчезает на наших глазах. Исчезновение центрального мотива, естественно, меняет смысл всей мизансцены. Чем теперь заняты эллинки, пришедшие по воду и оказавшиеся у иссякшего родника? Не иначе как обсуждают плачевную ситуацию и корят замечтавшуюся распустеху, болтающую кувшинчиком и расплескивающую остатки драгоценной влаги. Движения их опустевших рук становятся именно жестами, обозначениями беседы. При разглядывании композиции под некоторым углом сбоку фигуры выступают горельефом, а руки выдвигаются вперед, выходя из плоскости изображения. Одновременно усиливается ощущение глубины, сгустившаяся тень скалы превращается в какую-то впадину, поглощающую форму центральной амфоры. Риторическая жестикуляция протекает на фоне этого провала. Конечно, Пикассо припоминал здесь собственные опыты внедрения скульптурных форм в живопись. Его коры весьма похожи на приземистые, неповоротливые фигуры, которые он писал в 1906 году под впечатлением от найденных археологами образцов иберийской пластики. Но в «Источнике» светотень обнаруживает свою парадоксальную природу. Она не только выявляет форму, но и обладает самостоятельной образопорождающей силой. Великий натуралист Караваджо открыл кьяроскуро как средство чеканки объемов, шлифовки поверхностей, но одновременно раскрылась мощная экспрессивная потенция светотеневых контрастов. В классической живописи падающие тени ложатся под фигурами и предметами, заполняют пространство и моделируют его — затекают в углубления, затаиваются в дальних углах, скрывают фон, создавая ощущение бесконечности. Пикассо делает свой ход в этой игре. Как будто не нарушая правил, он лишь дает еще большую волю светотени, и в его картине она начинает резвиться, лукавить, заманивать зрителя бродячими призраками, обнаруживая тем самым свою невещественную природу. Если колено ярко освещено, в полном соответствии с открытым Караваджо приемом, то почему бы этой яйцевидной форме не разродиться другим предметом, например, бидончиком? Если вырезать из каннелированной колонны небольшой кусочек и изолировать его, исключив таким образом фактор масштабных соотношений, то в светотеневом изображении он станет неотличим от целой колоннады. Если глиняный кувшин поставить на фоне песчаной скалы, то проскользнувшая сюда тень проглотит вещь. Если задаться целью передать прозрачность чистейшей ключевой воды, то, по правде говоря, она должна просто сгинуть, раствориться в более плотных формах. И чем, скажите, кончики пальцев, подпирающих щеку девицы, отличаются в изображении от бусинок ожерелья?

Логика иллюзорного мимесиса, прослеженная с неотступным упорством, доходит до критического слома, за которым она встречается с иной логикой — формальных сходств и образов-симбиозов. При этом раскрывается двусмысленность самого понятия «иллюзия». В отдельных местах изобразительное повествование пересекается связками подобий, предметы разных классов комплектуются и упаковываются в оболочку одной формы: колено — бидон, складки — колонны, пальцы — бусы. Но разве не приходилось нам дивиться такой мимикрии вещей в фотографиях, где правильные светотеневые градации то и дело подшучивают над доверчивостью нашего глаза, подсовывая ему один предмет вместо другого? И разве сама природа не пакует в однотипные формы свои творения, сравнивая улитку и галактику, цветок и актинию, излучины реки и изгибы ползущей змеи? В картине Пикассо метафорические спайки, как будто перпендикулярные к линии фигуративного описания, выводятся из его же закономерностей. Кьяроскуро, рисующее объемы, обнаруживает свое подлинное, то есть иллюзорное, естество. Его прозрачная вуаль оказывается способной и размножать предметы, и поглощать их, трансформируя изобразительную тему. Композиция Пикассо — рефлексия о языке классического мимесиса и его восходящих к античности истоках. Вариант французского названия картины «La Source» гораздо точнее передает ее смысл, вызывая представление о скрытых ресурсах, о подземных водах, истекающих на поверхность. Живительный родник, питавший европейское искусство в течение столетий, иссякает, миметическая система расслаивается, сменяясь игрой спонтанных фигураций. Вытянувшаяся в вертикаль композиция уподобляется надгробному памятнику, где центральная фигура с грустью взирает на свою опустевшую ладонь. Все три позы — и сидящей с протянутой вперед рукой, и стоящей, легко облокотившейся о скалу, и задумчиво опустившей голову, подперевшей щеку рукой — нам хорошо известны по аттическим стелам. Нет надобности приводить прототипы. Каждый, знакомый o историей искусств, припомнит их сам. Но Пикассо еще раз меняет настрой нашего восприятия, снабжая свои статуи вставными, вертящимися, как у пупсов, головами. Граница тени у основания их шей выделена щелевидной чертой, как будто головы ввинчены в пустотелые отливки. Прощание с классикой преисполнено юмора и печали. Тайны высокоразвитого мимесиса давно раскрыты, стали скучными школьными правилами, и можно позабавиться над условностями жизнеподобного изображения, перехитрить хитроумие его языка. Но то была великая традиция, безусловно достойная мраморного монумента. Многозначность «Источника» можно было бы объяснить ссылкой на сущностные свойства зрительного образа, лучеобразный характер изобразительной метафоры, стягивающей к себе множество смыслов. Но в данном случае этого явно недостаточно. Пикассо наслаивает друг на друга прозрачные, взаимопроницаемые стилевые оболочки, сопряженные с разными историко-культурными пластами. Возникающие при этом и сильные сдвиги, и легкие, едва заметные отклонения от реальной формы создают своеобразную стереоскопию отсылок к разным эпохам, к разным ракурсам видения, что, в свою очередь, требует от зрителя смены позиций восприятия. Содержание картины раскрывается медленно, по этапам, как литературное повествование.

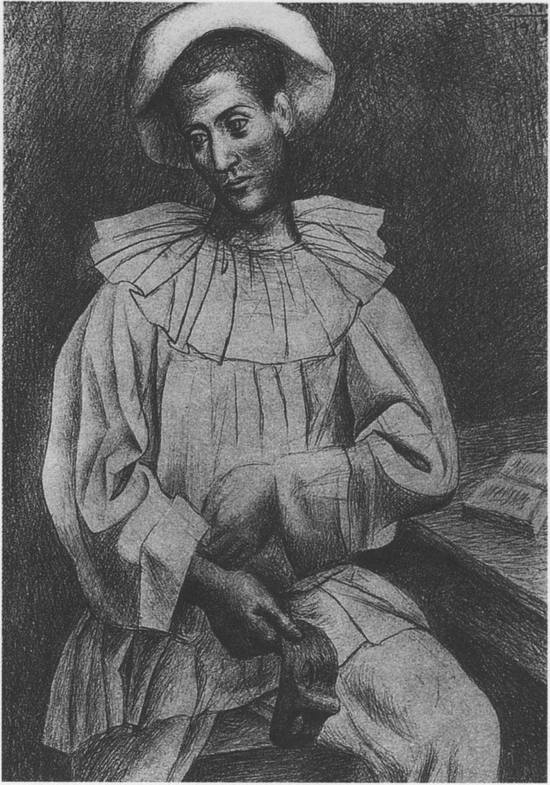

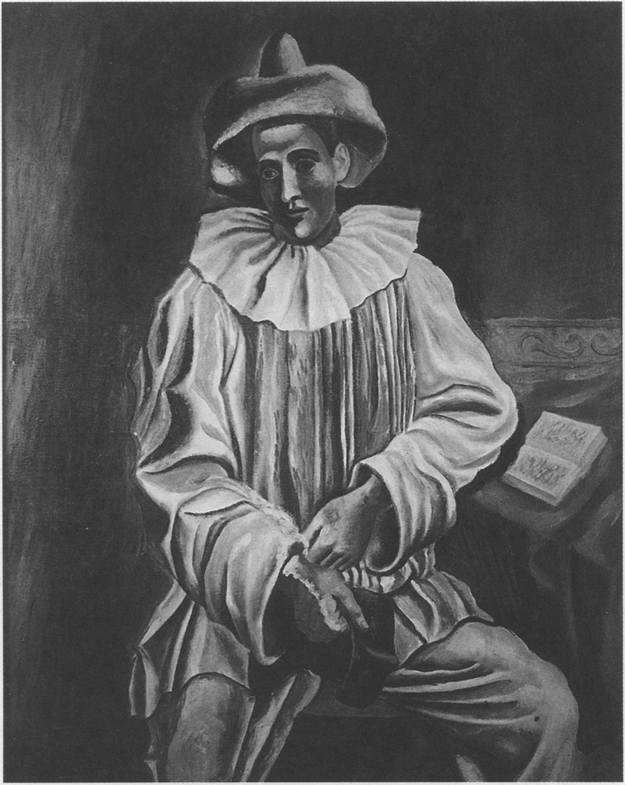

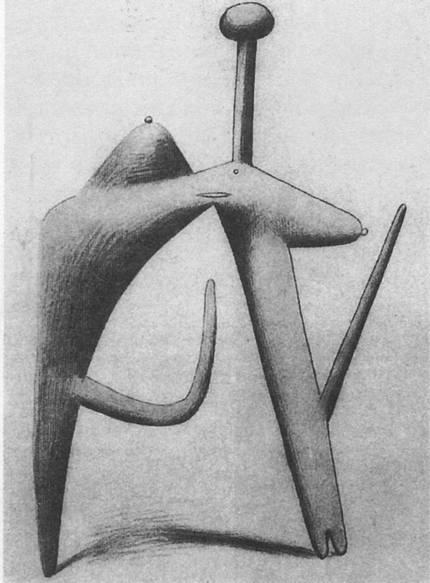

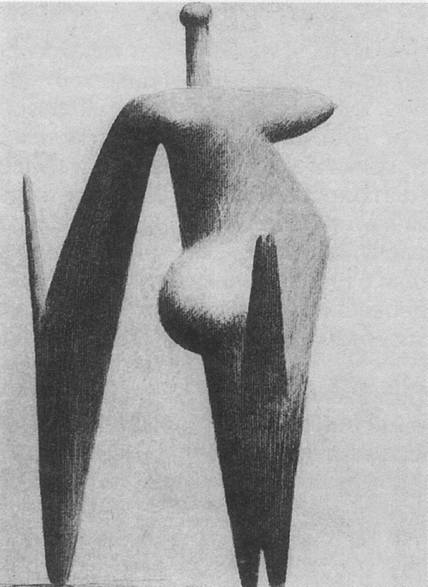

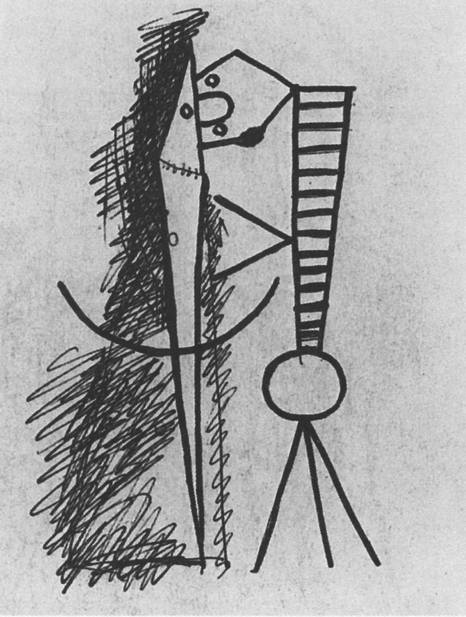

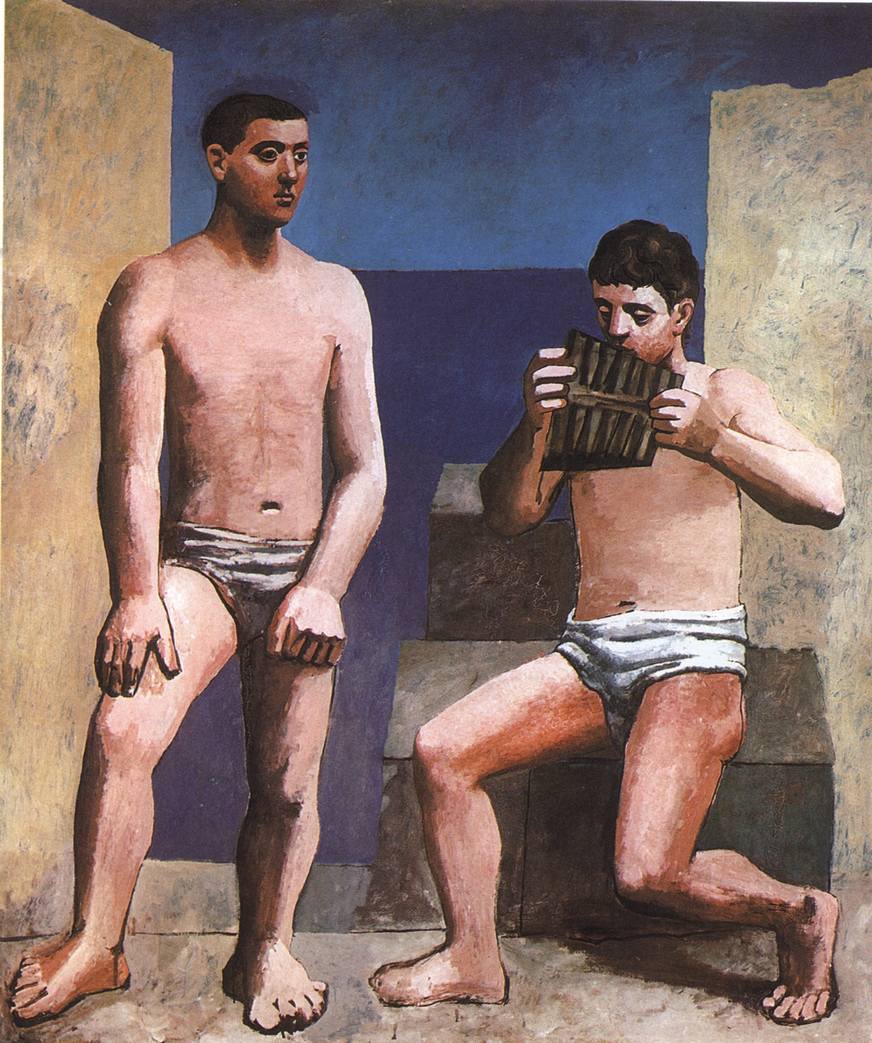

В любом случае оно останется непостижимым без знакомства с предварительным рисунком. Ведь только при сопоставлении законченной композиции с рисунком мы становимся очевидцами смыслообразующего события — исчезновения родника. Эта якобы рабочая заготовка, выполненная на грунтованной доске, подобно прориси по левкасу, имеет мало общего с тем, что обычно называется эскизом, или этюдом, где художник фиксирует расположение фигур и композиционных масс, чтобы затем перенести их на холст. «Эскиз» в данном случае является чем-то вроде пролога к картине, эпизодом, предваряющим основное действие. Пикассо неоднократно говорил, что в живописи должна быть драма, имея в виду некую конфликтность художественной формы. Рисунок и картину «Источника» нужно рассматривать в единой последовательности, как два акта драмы — исходную мизансцену и ее преобразование. Только при созерцании самого перехода из начальной ситуации в завершающую можно уяснить содержание этой изобразительной драматургии. В парижском Музее Пикассо есть еще два полотна на темы «Источника», которые, по-видимому, предшествовали окончательной версии. Выполненные в техниках рисунка, они являются чем-то вроде монументальных набросков. На одном, горизонтального формата, полулежащая женская фигура прорисована линиями жирного карандаша. В ее руках амфора, из которой вода изливается в песок. В некоторых рисунках Пикассо иронически заостряет мотив, дополняя его фигурой собаки, слизывающей струю (илл. 30). В другом полотне, вертикальном, дана та же композиция из трех фигур, что и в законченной версии «Источника» (илл. 29). Оно выполнено в технике сангины, которая в классическом искусстве использовалась как великолепное средство моделировки объемов. Однако здесь глубокие тени скорее сминают форму, чем проявляют ее. Они ложатся невпопад, шевелятся и бурлят в случайных вздутиях. Законченную композицию можно рассматривать как синтез двух версий — мотива воды, уходящей в песок, и испытания свойств играющего кьяроскуро. В том же 1921 году были написаны две загадочные картины — «Деревенский танец» и «Чтение письма» (обе — Париж, Музей Пикассо, илл. IX, 31). По своей стилистике они реалистичны, приближаются к «новой вещественности», но представленные в них незамысловатые сюжеты явно требуют реинтерпретации. Первая из упомянутых картин выполнена в удивительной технике пастели по холсту; яркие светотеневые контрасты проявляют необычные перекрутки форм. Во второй непропорционально крупные руки, утрированная лепка объемов и их разрывы, драпировки, почему-то появившиеся на месте брюк, вселяют подозрение, что здесь скрываются совсем другие образы. Похоже, что у зачитавшихся юношей на двоих три ноги, причем третья явно чужая: она в другом ботинке и высовывается откуда-то сзади, из глубокой тени. И как только мы замечаем эту «подножку», драпировки приходят в движение, окончательно спутывая положение нижних конечностей обнявшихся приятелей. Этот эффект возникает лишь при рассматривании оригинала, в котором тени фактически не обозначены: в нижней части правой фигуры по совершенно однородной темной поверхности проложены светлые изгибающиеся мазки. Эти плывущие по поверхности блики размывают объемы, зрительно смещают их направление. В обеих картинах массы так плотно упакованы, что не удается развязать этот тугой узел, но формальные признаки подсказывают, что «новая вещественность» должна здесь перейти в «новый классицизм». Молодые люди в современных костюмах имеют те же лица, что и «античные» юноши «Флейты Пана» — округлые, скульптурно вылепленные, с прямыми носами и тяжелыми веками, с изогнутой линией губ. Возникновение таких близнецов отчасти объяснимо схождением разных способов порождения формы — намеренного подражания античной пластике и опыта прорисовки фотографий. Графические портреты Пикассо не раз сравнивали с его же скульптурой из бумаги и коллажными вырезками. Карандаш прорезает белизну бумаги, шлифует штриховыми насечками объемы, подобно резцу, чеканящему мрамор. Древний скульптор, преодолевающий сопротивление камня, и современный художник, погружающий острие карандаша в сумрак затенений, пробивающий в нем линейную границу, приходят к сходным результатам обобщенных, лаконичных форм. Появившаяся через два года «Флейта Пана» (1923, Париж, Музей Пикассо, илл. VIII) — одна из любимейших картин Пикассо. Она была широко известна, показывалась на многих выставках, но художник упорно отвергал все предложения о покупке и хранил ее у себя до конца жизни. Фигуры двух юношей в набедренных повязках — стоящего и присевшего с поднесенной к губам сирингой — представлены на фоне плоскостных выгородок, за которыми открываются синие дали морского пейзажа. Поза музыканта крайне неустойчива. Он словно отталкивается от земли левой ногой, готовясь то ли повернуться на сиденье, то ли подняться. Под ним куб, изображенный в шатающейся перспективе, — какой-то ящик или даже картонная коробка, на которую опасно усесться и лучше подстраховаться, упершись ногой в землю. В следующий момент флейтист либо поднимется, либо соскользнет со своего хлипкого сиденья и, упав на колено, примет позу бега, характерную для архаической пластики Греции. Стоящая фигура, столь напоминающая статуи ранней классики, не менее противоречива. Ее массивность нарастает книзу (тяжелые кисти рук, мощные ноги), но при этом объемность убывает в том же направлении: маленькая голова хорошо вылеплена, а формы рук и ног постепенно смазываются, слипаясь с фоном.

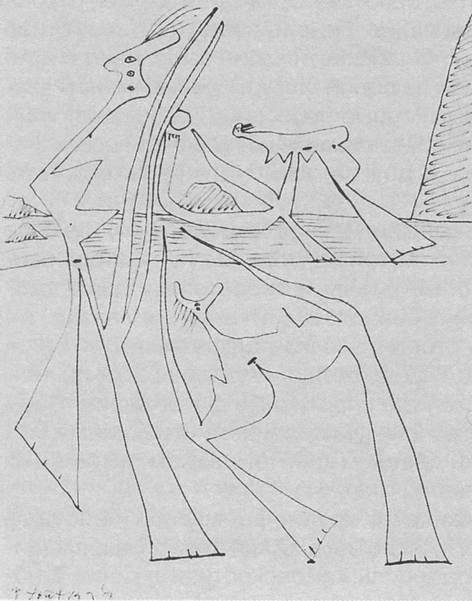

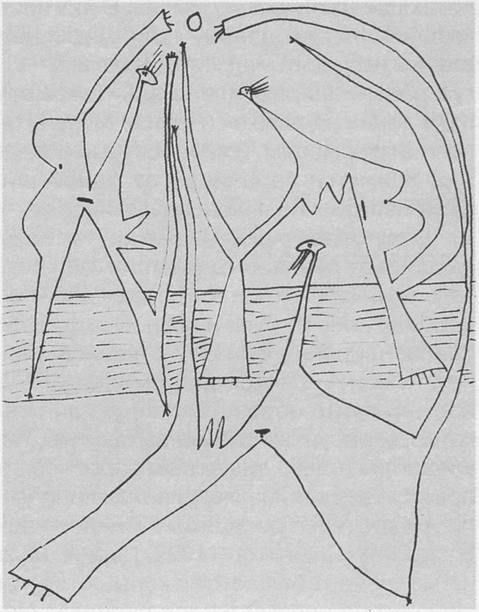

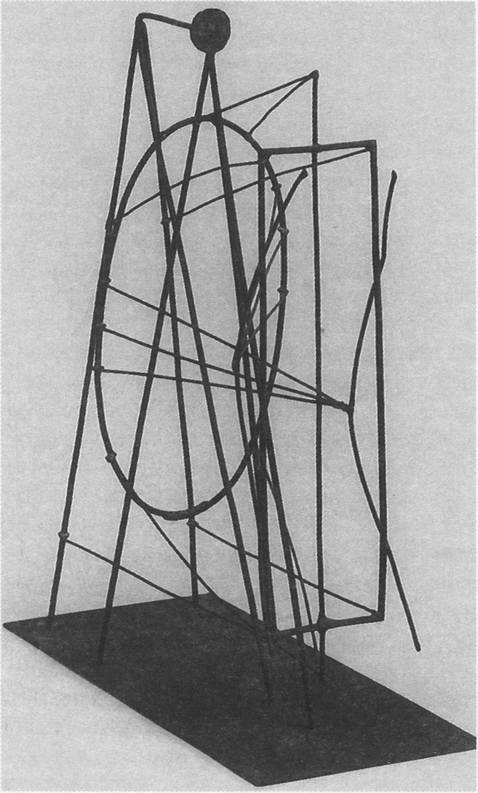

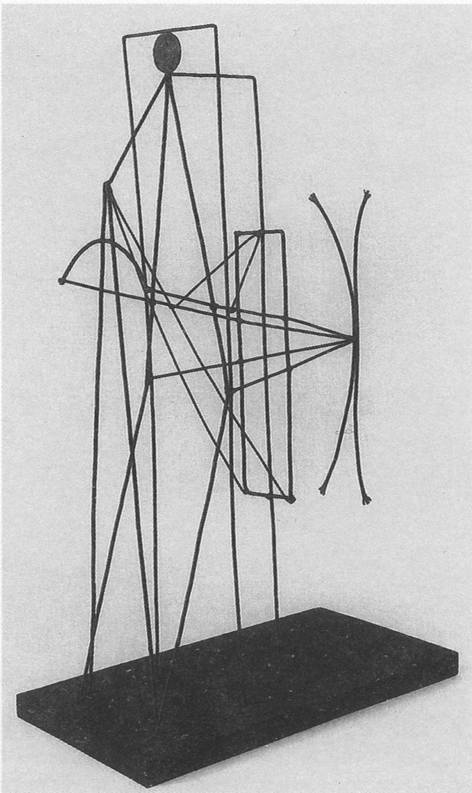

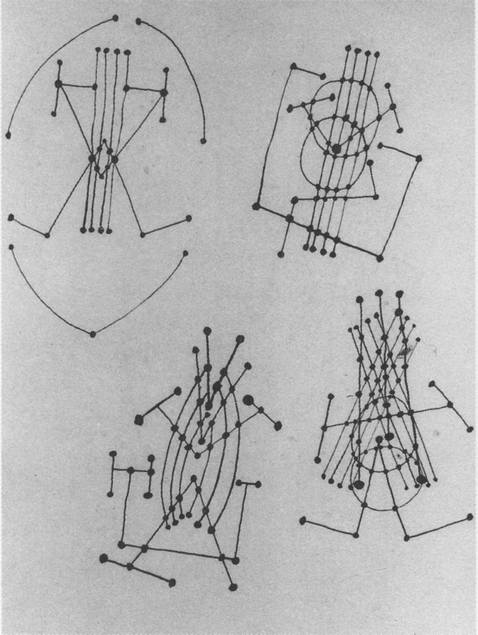

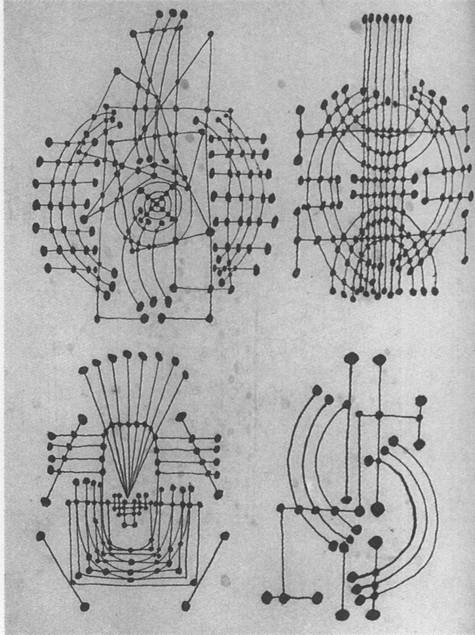

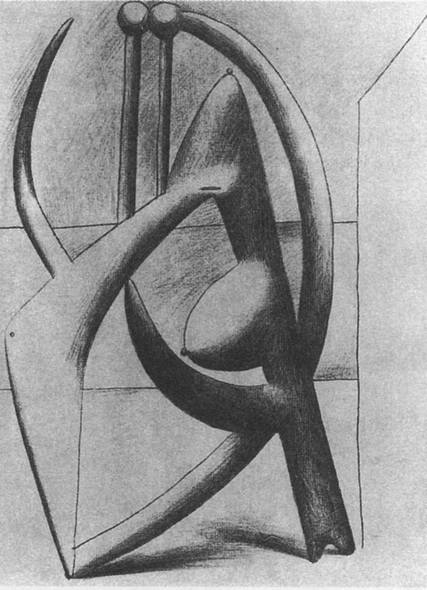

Прослеживая соотношение линий пола, кубов и ширм, можно прийти к выводу, что вообще весь фон, включая морской пейзаж, — лишь плоский декорационный задник, в котором спутана последовательность планов. Перспективная коробка будто разобрана на части и снова смонтирована в произвольном порядке. Однако сломанная перспектива упрямо восстанавливается. Пространство схлопывается и снова вытягивается в глубину. Тонкие панели со скошенными краями словно раскачиваются на ветру. Если в кубизме Пикассо разлагал объемы на грани и перемешивал их, то здесь он осуществляет ту же операцию с пространством. Мы словно проникаем в кубистический объем, рассматриваем его парадоксальное строение изнутри. Оказывается, что пребывание внутри невозможной конструкции одаривает глаз множеством версий раздвижного, трансформирующегося пространства. Эти колебания усиливаются неявной разномасштабностью фигур: сидящий крупнее стоящего, хотя находится на одном уровне с ним. В картину встроена система подвижной оптики, линз, сфокусированных на разные планы. Персонажи, застывшие в раскачивающемся пространстве, вызывают ощущение недоговоренности, пробела в действии. За болтающимися створками словно скрывается неведомое нам событие. Созданию картины предшествовало множество рисунков с фигурой присевшего флейтиста (Zervos V, 107-125, 128-130). Как минимум два из них (частные собрания, илл. 32, 33) рассматриваются исследователями как подготовительные эскизы к живописной композиции. Но в них представлен иной сюжет. Красавица любуется на себя в зеркало, которое любезно держит перед ней молодой человек. За ним, на задрапированном возвышении, полулежит Амур с луком в руках. У этого постамента, на переднем плане сидит флейтист. В рисунке пером, горизонтального формата, вся группа располагается в интерьере, на фоне стены с филенками. В пастели вертикального формата объемы, сомкнутые в плотную группу, моделированы светотенью. Прием сжимания композиции в вертикаль с одновременным выдавливанием объема нам уже знаком. Но куда пропали центральные фигуры Венеры перед зеркалом и Амура, составляющие тематическое ядро «эскизов»? Они как будто провалились в ту пробоину, которая образовалась при разрушении коробки интерьера. Видимо, и здесь мы имеем дело с мысленным экспериментом, но его исходные условия в данном случае определяются жесткой конструкцией, ограничивающей пространство. Боковые фигуры при сжатии формата сдвинулись и оттолкнули центральные назад. Стена комнаты при этой операции сломалась, и мифопоэтические персонажи вылетели, так сказать, в голубую даль, оставив по себе воспоминание в виде хлопающих на сквозняке створок, галантного кавалера, утерявшего и зеркало, и объект своего обожания, и флейтиста, продолжающего насвистывать ненужную теперь серенаду. «Флейте Пана» посвящена интересная статья Уильяма Рубина26. Главный хранитель Музея современного искусства в Нью-Йорке подходит к картине с иной стороны, связывая ее сюжет с несостоявшимся романом Пикассо и Сары Мерфи, знаменитой красавицы, жены американского художника Джеральда Мерфи. В античных сюжетах 1923 года ее облик вытесняет облик Ольги. Видимо, именно она послужила моделью для знаменитой «Женщины в белом» (1923, Нью-Йорк, Музей Метрополитен) и, судя по многим признакам, ее ликующая красота вдохновила художника на создание рисунков с сюжетом Венеры перед зеркалом. Выполненная по просьбе Рубина съемка картины в инфракрасных лучах как будто показывает, что в верхней ее части находились позднее записанные фигуры женщины и ребенка. Исследователь трактует «Флейту Пана» как «прерванную любовную песнь».