а находил их.

|

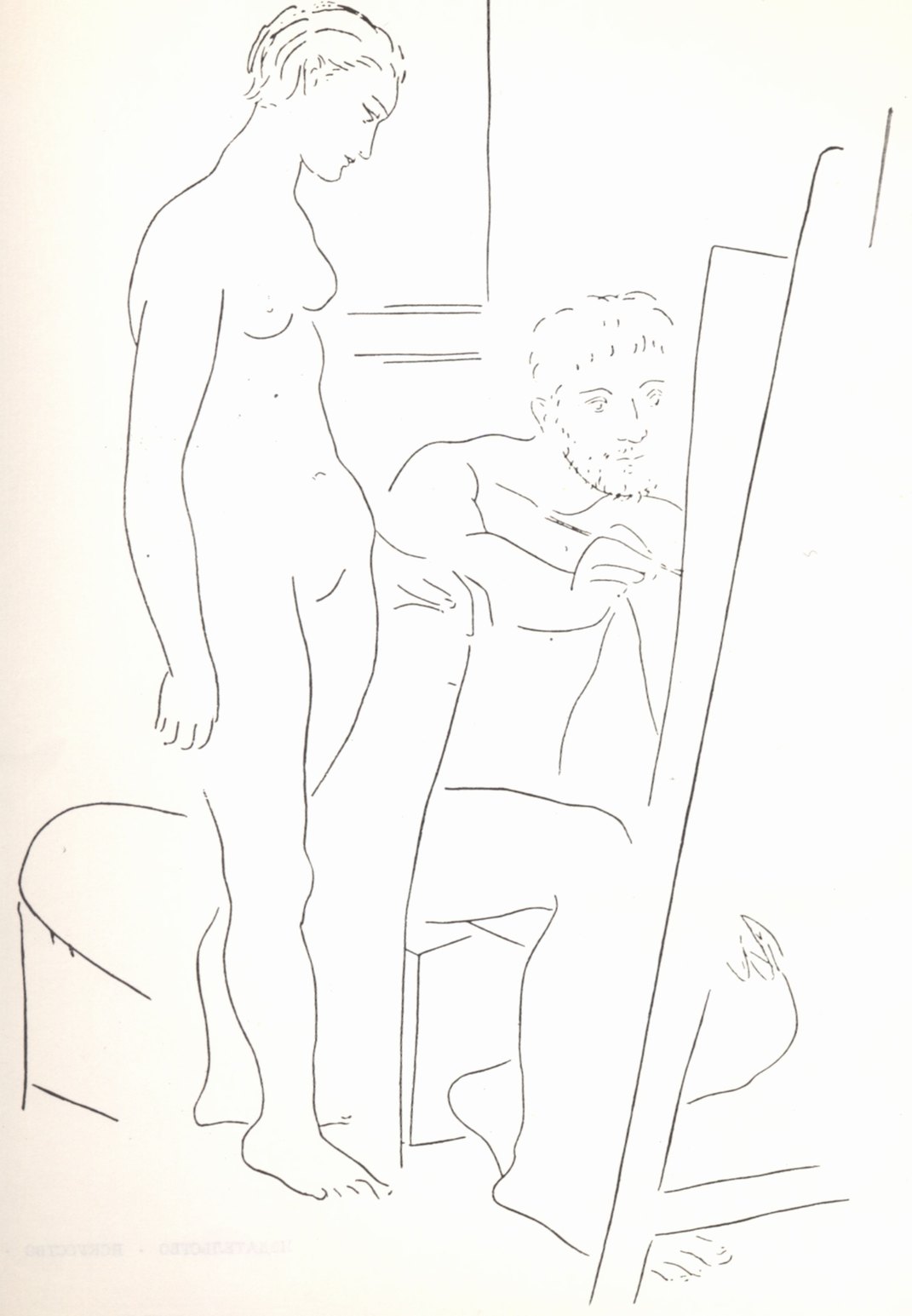

И.Г. Эренбург. Очерк о жизни и творчестве Пабло ПикассоДвадцать пятого октября 1966 года Пабло Пикассо исполнилось восемьдесят пять лет. Его творчество — это вехи искусства в XX веке. О нем написаны сотни книг, умных или вздорных, талантливых или бездарных. Я не искусствовед и не решаюсь посвятить эти страницы живописи, скульптуре или графике великого мастера. Я попытаюсь рассказать о человеке. Дружба с Пикассо прошла через всю мою жизнь; мы познакомились свыше пятидесяти лет назад, а недавно я вручил ему премию Ленина «За укрепление мира». Мне трудно о нем писать не потому, что о нем много писали и друзья, и враги, и восторженные поклонники, и недоброжелатели. Трудность — в самом Пикассо. Один большой художник Франции, ныне умерший, мне как-то сказал: «Пикассо — гений, но он не любит жизни, а живопись утверждает жизнь». Это правда, но правда и то, что Пикассо страстно любит людей, природу, искусство, жизнь, что никогда в нем не остывает любопытство подростка; многие его холсты говорят не только о красоте жизни, но ее ощутимом тепле, вкусе, запахе. Люди, которые пишут о Пикассо, отмечают, что он стремится освежевать, распотрошить зримый мир, расчленить и природу, и мораль, сокрушить существующее; одни видят в этом его силу, революционность, другие с сожалением или возмущением говорят о «духе разрушения». (В конце сороковых годов, читая рассуждения некоторых наших критиков о Пикассо, я поражался, до чего их приговор — разумеется, не по их желанию — совпадал с отзывами Черчилля и Трумэна, которые — один, будучи самодеятельным художником, другой самодеятельным музыкантом, — осуждали «бунтаря» Пикассо.) Я не раз в жизни ощущал разрушительную силу Пикассо, были периоды, когда я ощущал исключительно это, этому радовался, этим вдохновлялся. Но ведь это факт моей биографии, а не биографии Пикассо. Справедливо ли назвать разрушителем человека, преисполненного жажды созидания, художника, который свыше шестидесяти лет подряд строил и строит, который смело примкнул к коммунистам, не предпочел безразличия или позы скепсиса, куда более легкой для художника? Можно — и это тоже будет правдой — сказать, что Пикассо оживает в своей мастерской, что его раздражает эстетическая неграмотность различных «судей», что он предпочитает одиночество митингам или заседаниям. Но как при этом забыть его страстность в годы испанской войны, его голубок, участие в движении сторонников мира и многое другое? В эпоху монмартрскую («Бато-лявуар»), которой я уже не застал, в эпоху «Ротонды», которую я попытался описать, мы были молодыми, любили озорничать, «обормотствовали». Но Пикассо сохранил страсть к шутке, к розыгрышу до восьмидесяти пяти лет. Он и теперь позирует перед фотографами в голом виде, дурачит сиятельных посетителей, принимает участие в бое быков. У него есть серия литографий «Художник и его модели». Художник напоминает то Рубенса, то Матисса в старости; модели — натурщицы или персонажи Веласкеса и других старых мастеров; часто среди них молодой шут, и этот шут похож на Пикассо (он смеется над собой и, наверно, собой гордится). Никто в точности не знает, слушая его, где он кончает шутить; он умеет балагурить чрезвычайно серьезно, а серьезные вещи говорит так, что при желании их легко принять за шутку. Меня иногда спрашивают, как правильно произносить «Пикассо» — с ударением на последнем слоге или на предпоследнем, то есть кто он: испанец или француз? Конечно, испанец — и по внешности и по характеру, по жестокости реализма, по страстности, по глубокой, опасной иронии. Гражданская война в Испании его потрясла; может быть, «Герника» останется самой значительной картиной нашего времени. В мастерской Пикассо на улице Сент-Огюстен я всегда встречал испанских эмигрантов. Испанцам Пабло никогда ни в чем не отказывает. Все это так, но стоит задуматься и над другим. Почему всю жизнь он добровольно прожил во Франции? Почему для него был и остался великим Сезанн? Почему его лучшими друзьями были французские поэты — Гийом Аполлинер, Макс Жакоб, Поль Элюар? Нет, от Франции Пикассо не оторвешь.

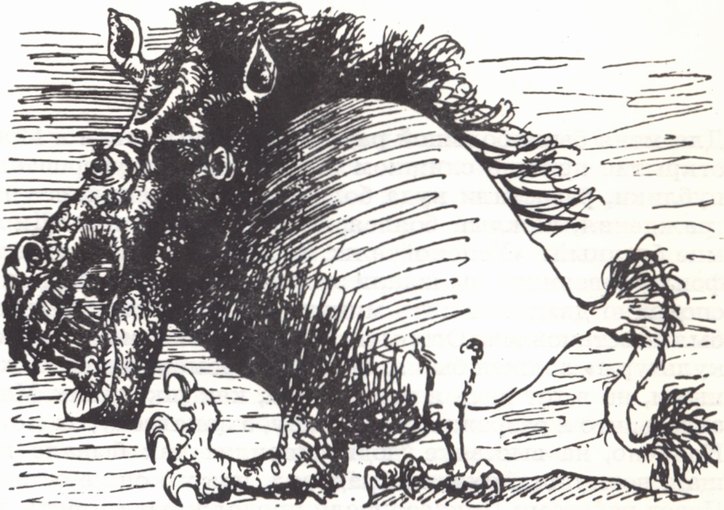

Некоторые люди резко меняются, и такие перемены облегчают рассказ: жизнь приобретает элементы того «развития действия», которое прельщает начинающих драматургов. Увлекаясь неожиданными поступками, биографы часто забывают о характере человека. Так бывает и с исследованиями, посвященными поэтам или художникам: футуристический период Маяковского, некрасовский период Блока, испанский период Мане, импрессионистический период Сезанна. Пробуют расчленить и творчество Пикассо. Казалось бы, ничего нет легче: каждые два-три года он ошарашивал и ошарашивает критиков живописными открытиями. Исследователи устанавливают много «периодов» — голубой, розовый, негритянский, кубистический, энгровский, помпейский и так далее. Беда в том, что Пикассо вдруг опрокидывает все деления. Маяковский, побывав в 1922 году в мастерской Пикассо, успокаивал своих друзей: слухи неверны, Пикассо не вернулся к классицизму. Молодого Маяковского, однако, удивило, что он не нашел у Пикассо никакого «периода»: «Самыми различнейшими вещами полна его мастерская, начиная от реальнейшей сценки голубоватой с розовым, совсем древнего античного стиля, кончая конструкцией жести и проволоки. Посмотрите иллюстрации: девочка совсем серовская. Портрет женщины грубо-реалистичный и старая разложенная скрипка. И все эти вещи помечены одним годом». Маяковский считал, что поэт, который пишет стихи «лесенкой», не может увлечься сонетами. А Пикассо равнодушен к различным эстетическим концепциям. Я не встречал человека, настолько быстро меняющегося и вместе с тем настолько постоянного. Когда я был у него в 1958 году в Каннах, — я все время ловил себя на мысли: что за наваждение, весь мир переменился так, что его не узнать, я сам не понимаю своего прошлого, а Пикассо такой же, как сорок пять лет назад! И, думая так, я одновременно знал, что никто не шагал быстрее его. Вот почему так трудно говорить о Пикассо: все, что ни скажешь, и правда и неправда. Форма присяги свидетелей на суде в разных странах звучит одинаково. От них сначала требуют говорить «только правду», а потом ставят перед ними задачу, порой непосильную, — сказать «всю правду». Разумеется, если вопрос стоит о том, совершил ли подсудимый преступление, то очевидцу нетрудно сказать всю правду; но когда прокурор или защита начинают допытываться, почему подсудимый стал подсудимым, то они требуют от свидетеля слишком многого — он ведь не Шекспир, не Стендаль и не Толстой. Некоторые авторы пишут, что жизнь и творчество Пикассо изобилуют противоречиями. ...Составляя путеводитель по Голландии, легко объяснить, какой в этой стране пейзаж и какой климат: плоские, зеленые поля, каналы, нежаркое лето с частыми дождями, мягкая зима. Но на вопрос, какой пейзаж, какой климат в Советском Союзе, несколькими фразами не ответишь. Вряд ли можно назвать «противоречивыми» горы Кавказа и тундру, персики Крыма и северную морошку. Бывают большие страны. Бывают и большие люди. Сложность всегда кажется изобилующей противоречиями людям, привыкшим к обычным масштабам. Познакомившись с Пикассо, я сразу понял, нет, вернее, почувствовал, что передо мной большой человек. Это было незадолго до начала войны — ранней весной 1914 года. Я сидел в «Ротонде» с Максом Жакобом; пришел Пикассо, сел за наш столик. Макс Жакоб начал рассказывать ему обо мне, Пикассо молчал, а потом сказал, что он любит поэтов и любит русских. Я не понял, говорит ли он всерьез или это ироническая формула вежливости. (Я уже отметил, что лучшими друзьями Пикассо были поэты; а русских он действительно любит, часто говорил мне, что русские похожи на испанцев.) В ту весну на аукционе продавали картины новых художников, и большой холст Пикассо «розового периода» был куплен за огромную сумму; если память мне не изменяет — за десять тысяч франков. Пикассо становился известным. (Задолго до этого некоторые любители «открыли» Пикассо, среди них московский коллекционер Щукин. Пикассо и Матисс рассказывали мне, что Щукин, приходя в мастерскую, тотчас замечал лучшие работы. Матисс пробовал всучить ему менее удавшиеся, а о тех, с которыми не хотелось расставаться, говорил; «Это не вышло... мазня...» Хитрость не удавалась, Щукин в итоге выбирал «неудавшуюся мазню». Вскоре после Щукина в мастерскую приходил Морозов; он доверял вкусу своего соперника, а выбор холстов предоставлял самим художникам. Благодаря коллекциям этих двух москвичей Эрмитаж и Пушкинский музей обладают поразительными собраниями французской живописи второй половины XIX и начала XX века. Были любители Пикассо и в других странах. В 1950 году чешский поэт Незвал повел меня на окраину Праги, где жил пенсионер Крамарж. У него я увидел чудесные холсты Пикассо начала кубистического периода. Крамарж рассказал, что, будучи молодым человеком, он приехал в Париж к Пикассо, денег у него было в обрез; Пикассо был еще мало кому известен и дешево продал чеху десяток холстов. Крамарж преклонялся перед молодым художником; купив натюрморт с яблоками, который Пикассо только что написал, попросил дать ему яблоко, служившее моделью. Мумию этого яблока он мне показал. Мы вместе написали Пикассо письмо.) В начале 1915 года, в холодный зимний день, Пикассо повел меня в свою мастерскую, которая находилась недалеко от «Ротонды», на улице Шельшер. Окна выходили на кладбище Монпарнас. Парижские кладбища лишены поэзии русских или английских, это абстрактные города с прямыми улицами, склепами, плитами. В мастерской нельзя было повернуться; повсюду лежали написанные холсты, куски картона, жесть, проволока, дерево. Угол занимали тюбики с красками; столько тюбиков я не видел и в магазине. Пикассо объяснил, что прежде у него часто не бывало денег на краски, и вот, продав недавно несколько И холстов, он решил обзавестись красками «на всю жизнь». Я увидал живопись на стене, на поломанном табурете, на коробках от сигар; Пикассо признался, что порой не может видеть незаписанной плоскости. Работал он с каким-то невиданным исступлением. У других месяцы творчества сменялись теми пустотами, когда поэт или художник, по словам Пушкина, «вкушает хладный сон»; а Пикассо всю свою жизнь проработал и продолжает работать с той же яростью. Различные чудачества, которые увлекают репортеров или фотографов, — это не жизнь Пикассо, это минуты перекура. Я спросил, зачем у него жесть; он сказал, что хочет ее использовать, но еще не знает как. Не было, кажется, материала, над которым он не работал бы. Всю свою жизнь он учился. Когда ему было сорок лет, он учился у испанского ремесленника Хулио Гонсалеса, как обрабатывать листовое железо; в шестьдесят лет учился искусству литографа, в семьдесят стал гончаром. В мастерской была негритянская скульптура и большой холст таможенника Руссо, художника-любителя, вещи которого теперь украшают музеи всего мира. Картина Руссо изображала мирную конференцию. Пикассо объяснил мне, что негритянские скульпторы меняют пропорции головы, тела, рук вовсе не потому, что не видят людей, и не потому, что не умеют работать; у них другие понятия о пропорциях, как у японских художников другие представления о перспективе. «Ты думаешь, таможенник Руссо никогда не видал классической живописи? Он часто ходил в Лувр. Но он хотел работать иначе...» Пикассо первый понял, что наша эпоха требует прямоты, непосредственности, силы. Ему тогда было тридцать четыре года, но выглядел он моложе: очень живые, пронзительные и невероятно черные глаза, черные волосы, небольшие, почти женские руки. Зачастую он сидел в «Ротонде» мрачный, почти ничего не говорил; порой им овладевало веселье, тогда он шутил, изводил приятелей. От него исходило беспокойство, и это меня успокаивало: глядя на него, я понимал, что происходящее со мной не частный казус, не заболевание, а особенность эпохи. Я уже говорил, что иногда Пикассо был мне дорог своей разрушающей силой; именно таким я его узнал и полюбил в годы первой мировой войны. Принято считать, что в ту эпоху Пикассо был равнодушен ко всему, что называют «политикой». Если понимать под этим словом смену министерств или газетную полемику, то действительно Пикассо в «Матэн» искал скорее анекдоты, нежели декларации. Но я помню, как он обрадовался известиям о Февральской революции. Он подарил мне тогда свою картину. Говорят, что дружба, как и любовь, требует присутствия, при долгой разлуке она чахнет. Я порой не видал Пикассо восемь-десять лет; но ни разу я не встречал чужого, переменившегося человека. (Именно поэтому я не помню в точности, когда он мне сказал то-то — мог сказать в 1915-м, мог и в 1965-м...) Помню различные мастерские: на улице Ля Боеси, в парадной буржуазной квартире, где он казался случайным посетителем, чуть ли не взломщиком; на улице Сент-Огюстен, в очень старом доме, там мастерская была большая, с испанцами, с голубями, с огромными полотнами, с тем организованным беспорядком, который Пикассо порождает повсюду; сараи в Валлорисе, жестянки, глина, рисунки, стеклянные шарики, обрывки плакатов, чугунные столбы и хибарка, где он ночевал, кровать, заваленная газетами, письмами, фотографиями; большой светлый дом «Калифорния» в Каннах — дети, собаки и снова груда писем, телеграмм, огромные холсты, а в саду бронзовая пикассовская коза. Последнее его жилище — дом в Му жене со старыми оливами; там я не раз бывал, видел его счастливым с женой Жаклин, исступленно работающим, вечно молодым; к дому он пристроил две большие мастерские и подвальную мастерскую для скульптур; повсюду холсты, литографии, гравюры по линолеуму, керамика, скульптура, раскрашенный толь — он продолжает все время придумывать: новые образы, новые материалы. Я давно его прозвал шутя чертом. Это русское слово трудно выговорить французу, но по-испански звук «ч» существует, и, улыбаясь, Пабло говорит: «Я — черт». Если он черт, то особенный — поспоривший с богом насчет мироздания, восставший и неуступивший. Черт обычно не только лукав, но злобен. А Пикассо — добрый черт. В течение четверти века ближайшим другом Пикассо был Поль Элюар. Под «Герникой» — стихи Элюара. Он собрал свои стихи о великом художнике и назвал книгу «Пабло Пикассо». Внешне они казались людьми двух полюсов — чертом и младенцем; но черт, как я сказал, может быть добрым, а младенец побывал в аду и многое знал. Наперекор видимости, наперекор границам возраста и ремесла они были близкими феноменами, и Пикассо вспоминает о рано умершем поэте с любовью и печалью. До чего наивны, несведущи или недобросовестны люди, считающие его большой, нелегкий творческий путь оригинальничаньем, желанием «поразить буржуа», любовью к модным «измам»! Он не раз говорил мне, что ему смешно, когда критики пишут, что он «ищет новые формы». «Я ищу одного — выразить то, что хочу. Я не ищу новых форм, я их нахожу...» Он как-то сказал мне, что иногда, садясь писать, не знает, будет ли холст кубистическим или сугубо реалистическим — это диктуется и моделью и душевным состоянием художника. В Валлорисе Пикассо позировала одна молодая, красивая американка. Он сделал десятки рисунков, писал ее маслом. На первом портрете американка выглядит такой, какой ее видят окружающие; ни один сторонник реализма, в самом узком смысле этого слова, не найдет, что возразить. Постепенно Пикассо начал разлагать лицо. Видимо, модель ему раскрылась не только в своей ангельской внешности; он нашел черты, выдававшие ее характер. «Но это свинья в кубе», — сострил стоящий рядом со мной посетитель московской выставки, глядя на десятый портрет американки и не подозревая, что портрет, приведший его в восхищение, был первым портретом «кубистической свиньи».

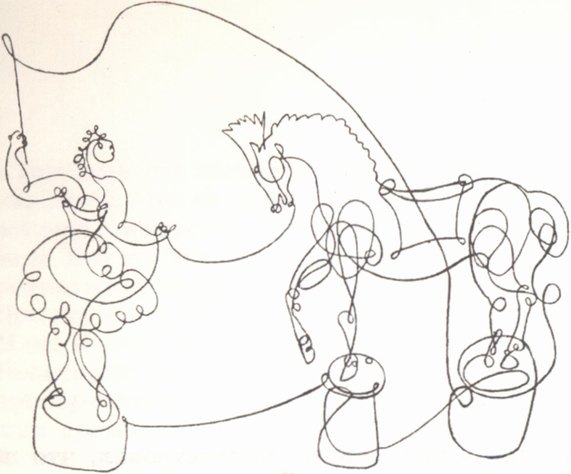

В 1948 году, после Вроцлавского конгресса, мы были в Варшаве, Пикассо сделал мой портрет карандашом; я ему позировал в номере старой гостиницы «Бристоль». Когда Пабло кончил рисовать, я спросил: «Уже?..» Сеанс показался мне очень коротким. Пикассо рассмеялся: «Но я ведь тебя знаю сорок лет...» Портрет Пикассо мне кажется не только очень похожим на меня (лучше сказать — я похожу на рисунок), но и глубоко психологическим. Все портреты Пикассо раскрывают (порой разоблачают) внутренний мир модели. Очень давно, когда я сказал Пикассо о моей любви к импрессионистам, он заметил: «Они хотели изобразить мир таким, каким они его видели. Меня это не увлекает. Я хочу изобразить мир таким, каким я его мыслю...» Конечно, многие холсты Пикассо трудны для понимания: сложность мысли и чувств, непривычность формы. Если задуматься над всем творчеством Пикассо, то станет ясным, как он изменил живопись. После импрессионистов люди увидели природу заново — без очков болонской школы. Художники писали исключительно с натуры: портреты, пейзажи, натюрморты. Композиции стали монополией художников академического направления. Больше всего художники боялись сюжета, как они говорили, «литературщины». Пожалуй, последней композицией, сделанной во Франции большим художником, остаются «Похороны в Орнане» Курбе; эта вещь написана в 1850 году. А в 1937 году, почти сто лет спустя, Пикассо написал «Разрушение Герники». Приехав из осажденного Мадрида в Париж, я сразу пошел в испанский павильон на всемирной выставке и замер: увидел «Гернику». Потом я дважды ее видел — в 1946 году в нью-йоркском музее и в 1956 году в Лувре на ретроспективной выставке Пикассо — и каждый раз я испытывал то же волнение. Как мог Пикассо заглянуть вперед? Ведь гражданская война в Испании еще велась по старинке. Правда, для немецкой авиации она была маневрами, но налет на Гернику был небольшой операцией, первой пробой пера. Потом была вторая мировая война. Потом была Хиросима. Полотно Пикассо — это ужас будущего, множества Герник, атомной катастрофы. Мы видим куски раздробленного мира, безумие, ненависть, отчаяние. (Что такое реализм и реалистичен ли художник, который пытается изобразить драму Хиросимы, тщательно выписывая язвы на теле одного или десяти пораженных? Не требует ли именно реальность другого, более обобщенного подхода, где раскрыта суть трагедии?) В начале 1963 года я провел два дня с Пикассо. Я глядел на его новые полотна «Похищение сабинянок». На композицию его толкнула картина Давида. Согласно древней легенде, римляне в поисках жен похитили сабинянок, а когда сабины пошли войной на Рим, женщины, успевшие обзавестись детьми, остановили кровопролитие. Пикассо, однако, создал не трогательное примирение, а апокалиптическое видение войны, новые «Герники», причем каждый вершок холстов глубоко живописен. В мастерской я стоял завороженный и только ночью подумал: удивительно — ведь ему за восемьдесят!.. Сила Пикассо в том, что самую глубокую мысль, самое сложное чувство он умеет выразить языком искусства. Еще подростком он рисовал, как мастер; его линии передают все, что он хочет, — они ему подвластны; он предан живописи, может сердиться, терзаться, если не сразу находит нужный цвет. Пикассо переменил характер живописи нашего времени. Однако никогда его не увлекали футуристы — ни итальянские, ни русские: он любил и любит великих мастеров прошлого. В ранней молодости испытал влияние Тулуз-Лотрека; потом «открыл» Греко; потом учился на холстах Сезанна. Начался длинный путь: форма менялась и возвращалась — никогда Пикассо не оставлял кубизма, никогда не порывал и с классицизмом. Он любит Пуссена и Энгра, он повторял на свой лад картины мастеров прошлого: «Завтрак на траве» Мане и «Менины» Веласкеса, «Алжирских женщин» Делакруа и «Третье мая» Гойи, «Портрет художника» Греко и «Вакханалию» Пуссена; он рисовал «Девушку по Кранаху», «Девушек на Сене по Курбе». Когда мы были вместе в Риме осенью 1949 года, Пикассо пошел в Ватиканский музей. Вечером любезный хозяин, угощавший нас ужином, спросил, как понравился Пикассо Рафаэль. Пабло вежливо ответил: «Знаменитый мастер», — а потом вдруг признался: «Но вот потолок Микеланджело!.. Не понимаю, как он написал руку Сибиллы?..» Некоторые авторы, писавшие о Пикассо, пытались изобразить его увлечение политикой как нечто случайное, как прихоть: чудак, любит бой быков, ходит в клетчатых штанишках, почему-то стал коммунистом. А Пикассо говорил мне еще во Вроцлаве: «Коммунизм для меня тесно связан со всей моей жизнью как художника...» В апреле 1949 года во время первого Конгресса сторонников мира Пикассо позвал меня в свою мастерскую на улице Сент-Огюстен. У него был Элюар, и мы пообедали втроем — отпраздновали радостное событие: накануне у Пикассо родилась дочка. Он улыбался, как молодой отец, хотя ему было под семьдесят. (Впрочем, с Пикассо я всегда забываю о возрасте: когда он был молод, он мне казался умудренным стариком, а теперь меня поражает в нем задор юноши.) Пикассо сказал, что назовет дочку Палома (по-испански это значит «голубка»). Мы поглядели на десяток живых голубей в огромной клетке, они ссорились и довольно противно кричали. Пабло рассказывал, как его отец, художник, давал мальчику дорисовывать голубям лапки, которые осточертели отцу. Пикассо сказал, что всегда держит в доме голубей, хотя это жадные да и драчливые птицы, непонятно, почему голубя сделали символом мира. Потом он перешел к своим голубкам, показал сотню рисунков для плаката, наверно, он знал, что его голубка облетит мир. Я принес газету, в которой была напечатана заметка под заглавием «Черчилль и Пикассо». Пикассо попросил прочитать ее вслух. В заметке говорилось о завтраке, устроенном президентом Английской Академии художеств Альфредом Меннингсоном, на котором присутствовали Черчилль и маршал Монтгомери. Президент в своем тосте ополчился на современную живопись, особенно на Пикассо и Матисса: «Они не могут нарисовать дерево, чтобы оно походило на дерево. Кстати, г. Уинстон Черчилль разделяет мое мнение. Недавно во время прогулки он обратился ко мне с вопросом: «Послушайте, Альфред, если мы сейчас встретим Пикассо, поможете ли вы дать ему ногой в зад?» Я ответил: «Разумеется». Пикассо сделал вид, что он испугался: «Хорошо, что я не в Лондоне! Их ведь двое. А вдруг и маршал бы присоединился...» Элюар молчал и все время тихо улыбался. Мы побродили по большой мастерской, смотрели холсты, вдруг Элюар тихо сказал: «Это очень нужно. Не только мне или тебе — всем. Это как воздух...» Пикассо поглядел на часы: «А ведь пора на конгресс...» Он прилежно слушал длинные речи, участвовал в комиссии, выступил ее докладчиком — словом, вел себя, как образцовый конгрессист. Только порой, когда какой-нибудь оратор, доказывая превосходство мира над войной, начинал цитировать Аристофана, Гюго, Маркса и Сталина, в глазах Пикассо вспыхивал лукавый огонек. Пикассо потом сделал еще несколько голубок: для Варшавского конгресса, для Венского. Недоброжелатели обвиняют Пикассо в том, что он искал легкого успеха. Однако его голубки тесно связаны со всем его творчеством — с минотаврами и козами, со старцами и девушками. Конечно, голубка — крупица в богатстве, созданном художником; но ведь сколько миллионов людей знают и почитают Рафаэля по репродукциям одной его картины «Сикстинская мадонна», сколько миллионов знают и почитают Шопена только потому, что он написал музыку, которую они услышали на похоронах. По одной голубке узнать Пикассо нельзя, но нужно быть Пикассо, чтобы сделать такую голубку. «Теперь миллионы знают Пикассо, как автора «Голубок», человека, борющегося за мир, они бесконечно ближе к истинному Пикассо, чем худосочные эстеты, которые наслаждались некоторыми его картинами, не видя их объективного значения и любуясь только закрашенной поверхностью, эстеты, которые с презрением и отвращением отворачиваются от его холста «Убийства в Корее». Эти слова написал не коммунист, не политик, а искусствовед Канвейлер — автор многих эссе о Пикассо. Самого Пикассо не только не обижает, но бесконечно трогает любовь простых людей к его голубке и к нему. Мы с ним были в Риме осенью 1949 года на заседании Комитета мира. После митинга, состоявшегося на одной из самых больших площадей города, мы шли по рабочей улице; прохожие его узнали, повели в маленькую тратторию, угощали вином, обнимали; женщины просили его подержать на руках их детей. Это было проявлением той любви, которой не выдумаешь. Конечно, эти люди не видали картин Пикассо, а увидав, многое не поняли бы, но они знали, что он, большой художник, за них, с ними, и поэтому его обнимали. Как-то Гуттузо повел нас в ресторан в квартале бывшего гетто, там готовили «артишоки по-еврейски» (их кипятят в оливковом масле, они раскрываются, как розы, и листики хрустят на зубах). В зале сидела красивая девушка из Калабрии. Неожиданно Пикассо сказал: «Я хочу ее нарисовать». Девушка села, и Пикассо начал работать. Полчаса спустя он показал нам чудесный рисунок в манере Энгра, сделанный на оборотной стороне карточки кушаний. Девушка рассказала, что у нее жених, скоро они справят свадьбу. «Что же, покажи портрет жениху, ему понравится, — сказал Карло Леви. Она смутилась: «Боюсь — он у меня ревнивый». Все рассмеялись, кто-то посоветовал девушке продать рисунок: «За него дадут по меньшей мере двести тысяч — у тебя будет хорошее приданое». Она вспыхнула: «Что вы!.. Конечно, денег у нас мало, но мы оба работаем. Я лучше его повешу над кроватью...» В начале 1963 года я был у Пикассо, видел у него злые рисунки, показывающие уродство и скуку сановитых особ. Два дня спустя Пикассо приехал в Ниццу, мы пообедали, а в пять часов ему вздумалось пойти в кондитерскую, где дамы пьют чай на английский лад. Он долго глядел на старых расфуфыренных женщин, у которых много бриллиантов, а лица, несмотря на косметику, голые, потом сказал: «Я люблю рисовать стариков и старух — к старости все проступает яснее, у молодых черты смазаны. Видишь ли, есть старость бедняков — я ее почитаю, а есть старость скучающих бездельников — над ней я смеюсь». Порой некоторые из его политических единомышленников осуждали или отвергали его произведения. Он принимал это с горечью, но спокойно, говорил: «В семье всегда ругаются...» Он знал, что его картины красуются в музеях Америки, знал, что когда он хотел поехать в Соединенные Штаты с делегацией Всемирного Совета Мира, ему не дали визы. Знал и другое: в стране, которую он любил, в которую верил, 17 долго его называли «формалистом» и держали его холсты в фондах. Для меня была большой радостью его выставка в Москве осенью 1956 года. На открытие пришло слишком много народу; устроители, боясь, что будет мало публики, разослали куда больше приглашений, чем нужно. Толпа прорвала заграждения, каждый боялся, что его не впустят. Директор музея подбежал ко мне бледный: «Успокойте их, я боюсь, что начнется давка...» Я сказал в микрофон: «Товарищи, вы ждали этой выставки двадцать пять лет, подождите теперь спокойно двадцать пять минут...» Три тысячи человек рассмеялись, и порядок был восстановлен. Открыть выставку от имени «Секции друзей французской культуры» должен был я. Обычно церемонии мне кажутся скучными или смешными, но в тот день я волновался, как школьник. Мне дали ножницы, и мне казалось, что я разрежу не ленточку, а занавеску, за которой стоит Пабло... Конечно, на выставке люди спорили: так бывало повсюду — Пикассо восхищал, возмущал, смешил, радовал, никого он не оставлял равнодушным. Перед работами Пикассо люди продолжают спорить, как будто ему не восемьдесят пять, а двадцать пять лет. По-прежнему он разрушает и строит, ненавидит и любит. По глубокому убеждению Пикассо, художник не имитирует зримый мир, его произведения — плод нового сознания и новых эмоций. Нельзя отделить Пикассо от теории относительности, от квантов, от астрофизики, от кибернетики, от того мира, в который вступил наш век. Пикассо недавно пережил трудную операцию, но продолжает работать: старость не может его взять. Я радуюсь, что советские люди увидят его рисунки, офорты, литографии, гравюры различной техники — линию, порой и цвет. Это подарок человеку, который раскроет эту книгу, и это наше дружеское приветствие великому мастеру.

|

|

© 2026 Пабло Пикассо. При заимствовании информации с сайта ссылка на источник обязательна. |